(חַג הַסֻּכּוֹת, chag hassukkoth, σκηνοπηγία, skēnopēgia). También conocida por su transliteración, Sucot. Una de las tres grandes fiestas anuales de Israel, celebrada en el momento de la cosecha, en agradecimiento por la provisión presente y pasada de YHVH.

- Propósito y fecha

- Evolución Histórica

- Importancia Bíblica

- Periodo interestamentario & periodo del segundo templo

Propósito y fecha

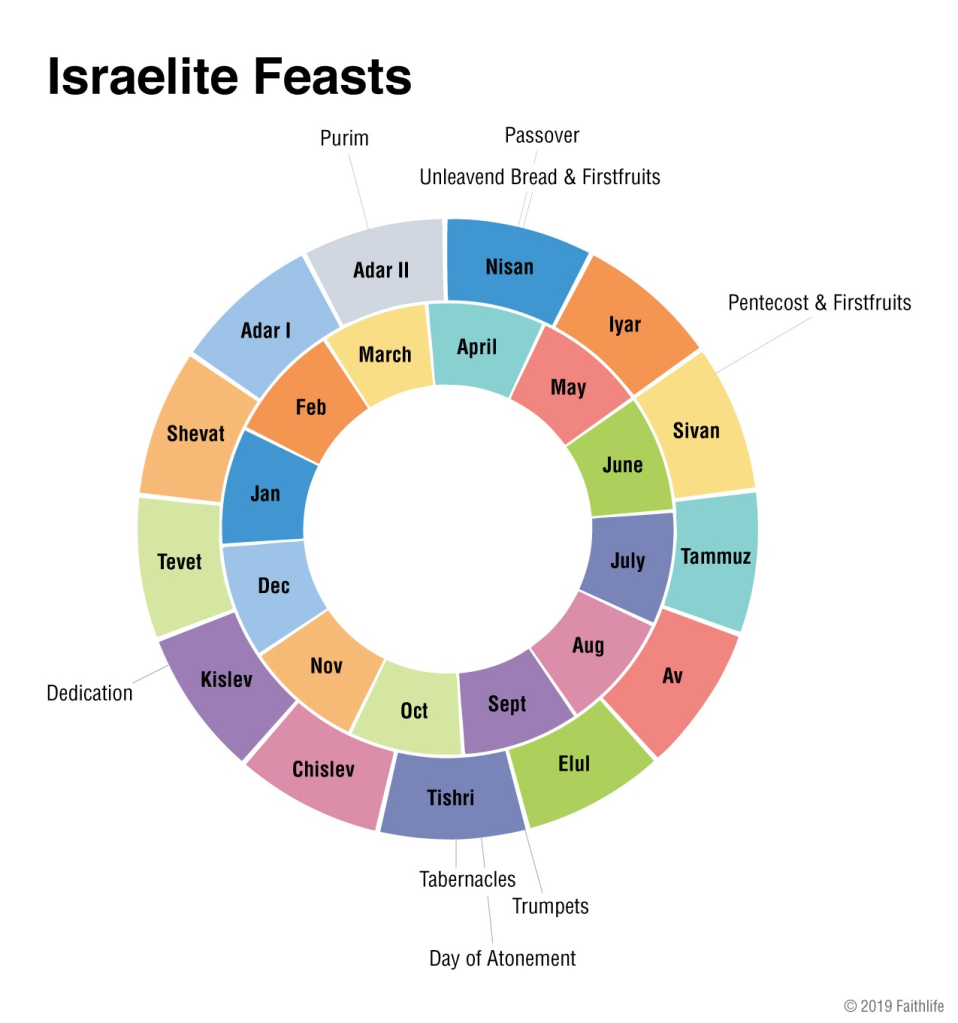

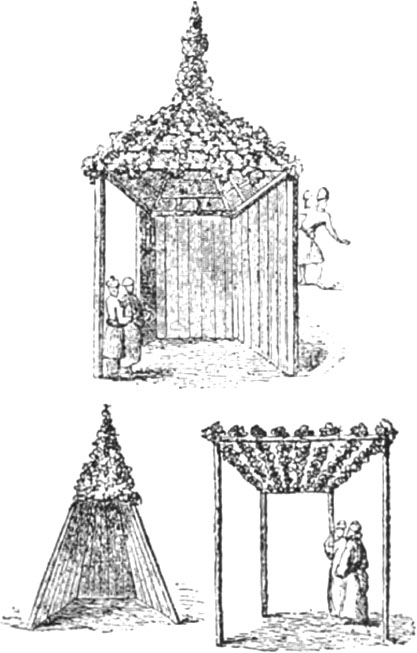

Durante esta fiesta, Israel juntaba ramas frondosas y construía tabernáculos para vivir durante toda la celebración. Estos actos tenían el propósito de recordarles el tiempo que pasaron vagando por el desierto. La Fiesta de los Tabernáculos es la penultima de las ocho fiestas descritas en el Pentateuco, la cual comenzaba cuatro días después del Día de Expiación. Tenía inicio después de completar la trilla y el prensado de las uvas, en el decimoquinto día de Tisri (el séptimo mes lunar, comprendido a finales de septiembre y hasta finales de octubre).

Evolución Histórica

La fiesta de la recolección de los frutos y de la vendimia existía en Canaán, celebrada el séptimo mes del año, antes de la entrada de los hebreos en el país. Al parecer, Israel aprovechó las fiestas cananeas para atacar a las poblaciones que las celebraban durante la invasión (cf. Jue 9:25–49). Pero no tardaría mucho en incluir esta fiesta en su calendario a partir del momento en que los hebreos comenzaron a tomar posesión de las tierras y cultivarlas después de haber expulsado a los primitivos ocupantes (Éxodo 23:14–16). La costumbre agrícola cananea disponía que al tiempo de la vendimia el pueblo habitara en cabañas provisionales, que facilitaban el trabajo de los viñadores al permanecer en el campo de operaciones. Los hebreos dieron un sentido histórico a la fiesta al conectarla con los acontecimientos de la salida de Egipto, de modo que las cabañas agrícolas se hicieron equivalentes a las tiendas en que el pueblo habitó durante su estancia nómada en el desierto (Levítico 23:41–43; Deuteronomio 16:13–16). Tal espiritualización es muy importante, pues con este paso de lo natural a lo histórico Dios ocupa el primer lugar, puesto que él dirige la historia, y el hebreo que celebra la fiesta se beneficia a su vez del acontecimiento histórico de antaño.

Importancia Bíblica

- Antiguo Testamento:

En el fiesta se celebraba de manera distinta, en tanto que culminación de la cosecha final, llamada jag haasiph, Ex. 23:16; 34:22, heorté synteleías, ἑορτὴ συντελείας, «fiesta de la recolección de los frutos». Con tal ocasión se subía al Santuario para dar gracias a Yahvé por los frutos conseguidos, por eso también recibe el nombre de jag layahveh, Lv. 23:39, o sencillamente hejag הֶחַג, «la fiesta». El pueblo se regocijaba en presencia de Yahvé y ofrendaba varías víctimas, además del sacrificio cotidiano, Nm. 29:12–34.

Levítico proporciona las instrucciones más detalladas, indicando la duración y el propósito de la celebración, así como las plantas que se utilizarían para los tabernáculos, Lv 23:33–36; 39–44. La fiesta, que antecedía al cierre del ciclo de solemnidades (Shmini Atzeretz), comenzaba en el decimoquinto día del séptimo mes del año religioso, Etanim de Tishri (aprox. nuestro septiembre), y duraba siete días, Lev 23:34, 36. Se trataba de una celebración de siete días, con un descanso en día de reposo y una santa convocación en el primer y el octavo día, Jn. 7:37. El primer día, el pueblo debía tomar ramas de palmeras, de sauces y de otros árboles frondosos y regocijarse delante del Señor, viviendo en tabernáculos durante la semana, para que sus descendientes supieran que vivieron en casetas cuando Dios los sacó de Egipto.

El holocausto incluía el sacrificio de setenta becerros; trece el primer día, y después uno menos cada uno de los días siguientes; además, se sacrificaban dos carneros y catorce corderos cada día junto con los becerros. También se ofrecía cada día un macho cabrío en sacrificio de expiación, Nm. 29:12–34; Lv. 23:36; Esd. 3:4.

Los indigentes no debían ser olvidados, Dt. 16:14. En el octavo día se celebraba una asamblea solemne, distinta de la fiesta, no se estaba obligado a morar en tiendas; los sacrificios de este día de reposo eran independientes de los de la fiesta de los Tabernáculos, Lv. 23:36, 39; Nm. 29:35–38; Ant. 3, 10, 4. Este octavo día no marcaba el fin de la fiesta de los Tabernáculos, sino que cerraba el ciclo anual de las festividades. En una época posterior, la fiesta fue prolongada a ocho días, 2 Mac. 10:6; Ant. 3, 10, 4.

En Éxodo, esta celebración se describe generalmente como la Fiesta de la Siega, como una de las tres fiestas de peregrinación a través de las cuales Israel celebró al Señor, Éxodo 23:14–17; 34:22. En Deuteronomio 16:13–15 la Fiesta de los Tabernáculos se compara con la Fiesta de la Siega y se dice que es una celebración por todas las formas en que Dios ha bendecido a Israel. Cada séptimo año, en el Jubileo, el pueblo debía leer la ley durante la Fiesta de los Tabernáculos, Dt 31:9–13, como lo hizo Esdras en Neh 8:13–18 (véase también Esdras 3:4). Nehemías 8 menciona que las ramas se usarían para hacer los tabernáculos. Cuando el Templo fue construido, las chozas o enramadas se erigían en las plazas de Jerusalén, sobre los tejados, terrazas, dentro de los patios de las casas, en los recintos del Templo, Neh. 8:16, y fuera de los muros de la ciudad.

La Fiesta de los Tabernáculos se menciona en Os 12:9, donde Dios advierte que Israel se verá obligado nuevamente a vivir en “tiendas” (אֳהָלִ֖ים, ohalim) como lo hacían en sus festivales. En Zacarías 14:16–19 la fiesta se menciona en un contexto positivo: todas las naciones que alguna vez atacaron a Israel vendrán a Jerusalén para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos.

«Mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo» (Is. 32:18). Los profetas sacan las fiestas agrícolas de su contexto naturista transformándolas en fiestas de las etapas del plan de Dios en la historia. Así, la fiesta de la Pascua queda para conmemorar la salida del pueblo elegido de Egipto; Pentecostés, la fiesta de la alianza del Sinaí; y los Tabernáculos, la conmemoración de la permanencia en el desierto del pueblo de Dios con vistas al futuro.

Periodo interestamentario & periodo del segundo templo

- Literatura fuera de la Biblia:

Hay muchas referencias extrabíblicas a la Fiesta de los Tabernáculos, incluidas 2 Macabeos, Filón, Josefo y algunos de los Rollos del Mar Muerto. La Fiesta de los Tabernáculos puede ser el modelo para la purificación ritual del templo cuando el pueblo celebraba durante ocho días y tomaba ramas (más tarde esto se convirtió en Hanuka; 2 Macabeos 1:9, 18; 10: 6–8). Filón reflexiona filosóficamente acerca de la fiesta de los Tabernáculos (Sobre las leyes especiales 2.33.204–13).

- Intertestamentario:

Es probable que parte de la literatura de Qumrán mencione la Fiesta de los Tabernáculos, aunque tales porciones no han sobrevivido (por ejemplo, 4Q327, 4Q394). En el Pergamino del templo (11T12–20) cols. 28–29, se enumeran los diversos sacrificios que se ofrecían en los distintos días, aunque este pasaje también está incompleto.

Dos cartas (una en arameo y otra en griego) desde el momento de la revuelta de Bar Kojba solicitan que las cuatro especies de ramas sean enviadas a Jerusalén, supuestamente para poder celebrar esta fiesta (véase también Rubenstein, History of Sukkot, 31–102.)

- Josefo:

Josefo describe los tipos de ramas y el cidro (etrog) que se usaban en la fiesta, y agrega qué sacrificios se realizaban (Antigüedades 3.10.4). Señala que el festival era un momento en que el sumo sacerdote leía la ley a toda la asamblea de Israel (Antigüedades 4.8.12). Este historiador relaciona el festival con la historia bíblica al analizar cómo:

- Salomón trajo el arca al templo durante la fiesta de los Tabernáculos (Antigüedades 8.4.1, 5; 1Re 8:2).

- Jeroboam construyó sus templos para que su pueblo no tuviera que viajar a Jerusalén para esta fiesta; él la estaba celebrando en Betel como sumo sacerdote cuando Jadón vino y profetizó contra el altar (Antigüedades 8.8.4; 1Re 12:25–13:10).

- Esdras celebró la fiesta (Antigüedades 11.4.1; 11.5.5).

Josefo menciona en su narrativa esta fiesta varias veces entre la época de los Macabeos y la destrucción de Jerusalén. Como una gran reunión del pueblo, parecería ser el momento para las apariciones públicas y para la consulta de la opinión popular sobre individuos prominentes, muy a menudo se realizaban demostraciones públicas y se generaban problemas:

- Jonatán se constituyó a sí mismo sumo sacerdote (Antigüedades 13.2.3).

- Antíoco VII y Juan Hircano llegaron a una tregua (Antigüedades 13.8.2).

- Las multitudes demostraron que adoraban al sumo sacerdote Aristóbulo, provocando los celos de Herodes (Antigüedades 15.3.3).

- Antígono apareció públicamente en ropa fina y con guardias armados para adorar, lo que demostró a su hermano Aristóbulo I que quería tomar el poder (La guerra de los judíos 1.3.2).

- Un grupo de peregrinos rumbo a esta fiesta, pelearon contra samaritanos (Antigüedades 2.12.3)

- El aborrecible rey hasmoneo Alejandro Janeo hizo sacrificios en la Fiesta de los Tabernáculos, y todo el pueblo lo golpeó con los citrones que llevaban para el festival (Antigüedades 13.13.5).

- Jesús, hijo de Anano, profetizó contra Jerusalén durante la Fiesta de los Tabernáculos, cuatro años antes de que los romanos destruyeran el Templo (La guerra de los judíos 6.5.3).

- Judaísmo rabínico:

Cómo celebrar la Fiesta de los Tabernáculos es el tema de todo un tratado talmúdico, la sucá, e incluye:

- Cómo sí (y cómo no) construir un tabernáculo (סֻכָּה, sukkah)

- Cómo se debe vivir y comer en él

- Cómo se usaban en el servicio las cuatro especies de ramas (de palma, mirto, sauce y etrog/cidro)

- Cómo se celebraba la fiesta en el templo (incluida la procesión del sauce y la libación de agua)

El simbolismo del tabernáculo podría haberse encontrado en la sombra, lo que le recordaría a Israel la presencia y la protección de Dios mientras el pueblo deambulaba por el desierto (Rubenstein, “Symbolism [1994],” 377–82). O, la naturaleza frágil y temporal de este tipo de tabernáculo podría haberle recordado a Israel, en sus momentos de alegría, que los placeres de esta vida son fugaces y que deben mirar hacia la vida por venir (Rubenstein, “Symbolism [1996]”, 387, 395–96).

- Debate intelectual (Crítico):

El estudio más completo de la Fiesta de los Tabernáculos se centra en cómo se interpretó en el judaísmo temprano (Rubenstein, The History of Sukkot). Las principales opiniones sobre el origen y la naturaleza de la Fiesta de los Tabernáculos incluyen:

- La fiesta comenzó como un festival espontáneo de la cosecha de otoño que fue gradualmente regulado y establecido en el calendario, recibiendo finalmente su importancia histórica del éxodo (Wellhausen, Prolegomena, 85–86; 94–96; 101; 104).

- Originalmente fue un festival de la cosecha como el celebrado por los cananeos (Kraus, Worship in Israel, 61–64).

- Fue una celebración de Año Nuevo como la que celebraron los babilonios y no un festival agrícola (Volz, Das Neujahrsfest Jahwes, 13).

- Fue como el año nuevo babilónico, pero celebraba la entronización del Señor (Mowinckel, Salmos, 1:119, 136).

- La Fiesta de los Tabernáculos fue una celebración de renovación del pacto (vea el resumen de muchas críticas en la obra de Rubenstein, History of Sukkot, 23–24).

- Estudios modernos otorgan a esta fiesta una mayor importancia teológica de la que originalmente tenía; el festival se menciona a menudo en la literatura antigua, ya que era el ejemplo de la adoración en el templo por excelencia, y no por su significado teológico inherente (Ulfgard, Story of Sukkot, 12–13).

Después del exilio, la fiesta se prolongó hasta el vigésimo quinto día del mes, agregándose dos nuevos ritos al antiguo ceremonial: la luz y el agua. El rito de la luz consistía en una especialísima iluminación que se ponía en el Templo en el patio de las mujeres. El Talmud llega a decir que, durante la fiesta de los Tabernáculos, no había en Jerusalén ningún patio que no quedara iluminado por la luz que le llegaba desde la sala de la extracción del agua (Sukkah 5, 1–4).

Los hombres piadosos y los distinguidos de Israel, con antorchas en las manos, bailaban acompañados por la música de los levitas y el sonido de las trompetas de los sacerdotes. El rito del agua (hashshoabah shimjeth, הַשּׁוֹאֲבָה שִׁמְחֵת) era originalmente un rito de petición de lluvias para el invierno entrante. El último día de la fiesta, un sacerdote acudía solemnemente a la fuente de > Siloé, llenaba de su agua una vasija de oro y la llevaba en procesión al Templo. El sumo sacerdote la derramaba sobre el altar y sobre el suelo, pidiendo la fecundidad para el año, mientras los fieles, que ese día podían entrar en el atrio exclusivo de los sacerdotes, daban siete vueltas alrededor del altar llevando ramas de mirto y palmeras y gritando «¡Hosanna!» en memoria de la caída de Jericó. A continuación se daba lectura al milagro de la roca de la que brotó agua viva (Mishnah, Sukkah, 4, 9; cf. Is. 41:18–19; Ez 47:1–10).

Cada siete años, que daba lugar al año del perdón de las deudas, la Ley debía ser leída delante de todo el pueblo durante la fiesta de los Tabernáculos (Dt. 31:10). Esta norma prob. debió considerarse impracticable, porque las autoridades judías ordenaron leer una parte de la Ley cada sábado, comenzando en el siguiente sábado después de la fiesta de los Tabernáculos, del perdón de deudas, y terminando en el año próximo de la misma festividad, calculando así que el Pentateuco entero debía ser leído en el transcurso de siete años. Posteriormente, los judíos de Palestina prolongaron las secciones para cada sábado de tal modo que podía leerse la Ley entera en tres años (Talmud Babilónico, Megillah, 29). En la actualidad, los judíos leen el Pentateuco en el transcurso de cada año, la primer Parashah (división) establecida para el sábado después de la fiesta de los Tabernáculos, y los capítulos finales durante el último día de la fiesta de año siguiente, siendo este el día de «regocijo en la Ley».

- Nuevo Testamento:

En el Nuevo Testamento, Jesús celebra la fiesta de los Tabernáculos en Juan 7, y es en este contexto que Jesús invita al que tenga sed a venir y beber de Él, además, declara que Él es la luz del mundo (Ulfgard, Story of Sukkot, 258–61). Al comienzo de Juan 7, sus hermanos le dicen que se muestre al mundo, ya que esta fiesta era una de las mayores reuniones de judíos (véase Josefo, más adelante, para otros eventos públicos en este festival). La enseñanza de Jesús en la fiesta se relaciona con la importancia de la lectura de la ley. La invitación de Jesús a los sedientos a venir y beber de él en Juan 7:37–44 hacer referencia a la Fiesta de los Tabernáculos en Zacarías 14:1–21 y en Ezequiel 47:1–12; el escenario es el servicio de libación del agua, donde se llevaba agua al altar y se vertía sobre este (Rubenstein, History of Sukkot, 117–31). En Juan 8:12, cuando Jesús declara que él es la “luz del mundo”, el escenario podría ser la última noche de la fiesta, cuando los

celebrantes permanecían despiertos toda la noche en los patios del templo, que estaban iluminados por enormes linternas (Rubenstein, History of Sukkot, 137–38).

C. W. Smith argumenta que la transfiguración tiene como contexto el tema de la Fiesta de los Tabernáculos (Marcos 9:2–8; Smith, “Tabernacles”, 131–32). También menciona que la entrada triunfal ocurrió en la Fiesta de los Tabernáculos y no antes de la Pascua (Marcos 11:1–12:12; Smith, “Tabernacles”, 131; para otros eruditos que hacen argumentos similares, véase Rubenstein, History of Sukkot, 84–94).

En el relato de la entrada de Cristo en Jerusalén (Mt. 21), muchos elementos hallan suficiente explicación en el contexto de la fiesta del séptimo mes. El cortejo que acompaña a Jesús canta el Salmo 118, el salmo tradicional de la fiesta de los Tabernáculos, como lo indica su propio título (Mt. 21:9).

Lucas menciona en especial el «clamor» con que se interpreta este canto, alusión a los clamores de la fiesta de las > Trompetas, relacionada con la de los Tabernáculos (Lc. 19:37). Para acompañar al que consideran como el Mesías esperado, los judíos cortan ramas (Mt. 21:8), acción que cumple las prescripciones previstas por la Ley para la fiesta de los Tabernáculos. Todo esto da a entender que en la mente de los evangelistas «en torno a la persona de Cristo por fin se celebra la verdadera fiesta de los Tabernáculos, esperada para los últimos tiempos. Esos últimos tiempos han comenzado; la fiesta desemboca ahora en su objeto real… Juan no verá en Jesús tan solo el objeto de la fiesta, sino la fiesta misma» (Maertens).

Según este evangelista, el último día de la celebración, cuando se organizaba la procesión en busca de agua de la fuente de Siloé para llevarla al Templo, Jesús se presentó como la nueva roca de cuyo seno manarán ríos de agua viva, con lo cual aplicaba a su persona lo que hasta entonces pertenecía al rito de la libación de agua (Jn. 7:37–38). El proceso de espiritualización de esta fiesta se enfoca en Cristo: él es, mediante su Espíritu, la fuente inagotable de agua viva, el Tabernáculo divino en su carne (Jn. 1:14) que invita a todos a morar en él: «Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él» (Jn. 14:23).

La epístola a los Hebreos hace referencia a la caducidad de los sacrificios de expiación, que precedían la fiesta, y que consistía, sobre todo, en una purificación completa del Templo (Nm. 29:7–11; Lv. 23:26–32; Lv. 16), toda vez que ha aparecido el sumo sacerdote por excelencia, a saber, Cristo (Heb. 9:11–14).

El texto de Ap. 7:9–17 que habla de una gran muchedumbre con vestiduras blancas y palmas en las manos describe la celebración de una fiesta de los Tabernáculos en el momento de inaugurarse definitivamente los tiempos escatológicos, que cumple lo previsto para esta celebración por el profeta Zacarías: «Todos los supervivientes de las naciones… subirán año tras año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot y celebrar la fiesta de los Tabernáculos» (Zac. 14:16), que en la visión cristiana supone morar «al abrigo del Altísimo», pues en la Jerusalén celestial no habrá templo, «porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella» (Ap. 21:22; comp. Zac. 8:3).

- Bibliografía selecta:

Benjamin M. Austin, «Booths, Feast of», ed. John D. Barry y Lazarus Wentz, Diccionario Bíblico Lexham (Bellingham, WA: Lexham Press, 2014).

A. Ropero, «TABERNÁCULOS, Fiesta de los», ed. Alfonso Ropero Berzosa, Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia (Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE, 2013), 2415.

- Fuentes:

Kraus, Hans Joachim. Worship in Israel: A Cultic History of the Old Testament. Louisville: John Knox, 1966.

Mowinckel, Sigmund. The Psalms in Israel’s Worship. 2 vols. Traducido por D. R. Ap-Thomas. Nashville: Abingdon, 1962.

Rubenstein, Jeffrey L. The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods. Brown Judaic Studies 302. Atlanta: Scholars Press, 1995.

———“The Symbolism of the Sukkah.” Judaism 43 (Fall 1994): 371–87.

———. “The Symbolism of the Sukka (Part 2).” Judaism 45 (Fall 1996): 387–98.

Smith, C. W. “Tabernacles in the Fourth Gospel and Mark.” New Testament Studies 9 (1963): 130–46.

Ulfgard, Håkan. The Story of Sukkot: The Setting, Shaping, and Sequel of the Biblical Feast of Tabernacles. Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 24. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998.

Volz, Paul von. Das Neujahrsfest Jahwes: Laubhüttenfest. Tübingen: Mohr Siebeck, 1912.

Wellhausen, Julius. Prolegomena to the History of Ancient Israel: with a reprint of the article “Israel” from the Encyclopedia Britannica. J. Sutherland Black y Allan Menzies, trads.; Edinburgh: Adam y Charles Black, 1885.

Thierry Maertens e Ignacio Tomás Cánovas, Fiesta en honor de Yahvé (Grafite 2000); F. Moshe, La esencia de Israel, vol. I. “Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot” (DDB 1990); B.N. Wambacq, “Tabernáculos, Fiesta de los”, en EB VI, 841–844.

DDB Desclée de Brouwer, Heano 6, 3º. 48009 Bilbao. http://www.edesclee.com

EB Enciclopedia de la Biblia, 6 vols., Alejandro Díez-Macho, ed. Ediciones Garriga, Barcelona 1963.

_____

[…] La Fiesta de los Tabernáculos (Sukot) […]

Me gustaMe gusta