Hablamos de Judaísmo como la designación de todo el fenómeno de las formas judías de vivir y creer, Judaísmo es un término griego (Ioudaismos) atestiguado por primera vez en 2 Mac 2:21; 14:38. Está relacionado con el nombre de la tierra donde vivían muchos judíos -la tierra de Judá o Judea- y parece haber sido acuñado como una forma de contraponer el judaísmo tradicional al helenismo (Hellenismos; véase 2 Mac 4:13). Este ensayo se centrará en el judaísmo tal y como llegó a expresarse en la tierra de Israel.

- La tierra de Israel

- El Templo

- Festivales

- Instituciones

- Grupos

- Literatura

- Puntos en común

- Libro recomendado

La tierra de Israel

Las Escrituras mencionan repetidamente la promesa de Dios de que los descendientes de Abraham y Sara poseerían la tierra (Gn. 12:7; 13:14-17; 15:7, 17-21; etc.), y el libro de Josué muestra cómo se hizo realidad esa promesa (por ejemplo, Jos. 21:43-45). El pueblo de Israel vivió en la tierra prometida durante siglos, pero finalmente sus pecados, según la Historia Deuteronomista (2 Re. 21:10-15; etc.), pusieron tan a prueba la paciencia divina que YHWH invocó sobre ellos las maldiciones de la alianza y los entregó al poder de sus enemigos, que incendiaron Jerusalén y el Templo y desterraron a muchos de la tierra.

Décadas más tarde se inició el retorno a la tierra y se construyó un nuevo templo en el lugar del antiguo. Aunque para entonces un gran número de judíos vivía en las diversas diásporas, la tierra de Israel seguía siendo un símbolo poderoso para ellos, aunque esta fuerza espiritual y nacional no les impulsaba necesariamente a vivir allí. El Templo era un centro de peregrinaciones y regalos, además de ser el lugar donde se ofrecían continuamente sacrificios. Los profetas esperaban un día en que el pueblo de Dios disperso se reuniera en su hogar (por ejemplo, Isaías 11:10-16; Ezequiel 37:15-28), y ese anhelo se expresa en parte de la literatura escrita cuando el Segundo Templo estaba en pie, aunque la gran mayoría de los judíos de la diáspora permanecieron donde estaban.

El Templo

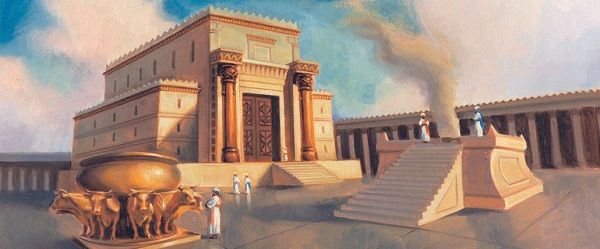

Un fenómeno relacionado con la centralidad de la tierra de Israel y que la subrayaba, y que ejercía una fuerte atracción para los judíos de todo el mundo, era el Templo de Jerusalén. Existían otros templos judíos -uno en Elefantina, en Egipto, y más tarde uno en Leontopolis, también en Egipto- pero el santuario de Jerusalén ocupaba un lugar especial. Esdras 6:13-18 data la finalización y dedicación del Segundo Templo en el sexto año del rey Darío (515 a.C.); ese complejo de edificios (con reparaciones) duró aparentemente hasta el año 20 a.C., cuando el rey Herodes comenzó a reconstruirlo completamente a mayor escala. El templo de Herodes sería destruido con la ciudad de Jerusalén en el año 70 E.C.

Si el Segundo Templo siguió el plan estructural del templo de Salomón (véase 1 Reyes 6:2-6), el edificio en sí habría tenido tres salas -la nave o vestíbulo, el Lugar Santo y el Lugar Santísimo- junto con varios altares. Éstos habrían estado situados dentro de al menos dos grandes patios y habrían estado rodeados de otras estructuras necesarias para el personal y los materiales del culto sacrificial y otras actividades relacionadas con el santuario. La zona del templo herodiano (véase Josefo, Ant. 15.391-420; Ag. Ap. 2.102-4) incluía cuatro atrios con grados de santidad cada vez mayores: uno accesible a todos, incluidos los no judíos, otro para todos los judíos, incluidas las mujeres, otro para los hombres judíos y otro sólo para los sacerdotes. En varios lugares había columnas de mármol y pórticos con escalones y muros entre recintos. Sólo el sumo sacerdote, en el Día de la Expiación, podía entrar en el Lugar Santísimo, la sala más interior del Templo propiamente dicho (c.f. El día de la expiación (Yom kippur).

Debido al lugar central que ocupaba el Templo en Jerusalén, los sacerdotes que servían en él ejercían funciones importantes en la sociedad, y algunos de ellos llegaron a ser sus principales funcionarios. Según las genealogías y leyes bíblicas, todos los varones cualificados de la tribu de Leví eran clérigos, pero sólo los miembros de esta tribu procedentes de la línea de Aarón eran sacerdotes (Núm. 8:5-26; véase también Éx. 28:1-3; 29:1-37). Los levitas realizaban otras tareas en el santuario y servían a los sacerdotes, los hijos de Aarón (Núm. 18:1-7; 4:46-49). A la cabeza del cuerpo sacerdotal se situaba el sumo sacerdote, que, en los primeros siglos del periodo del Segundo Templo, procedía de la familia de Josué/Jesús (el primer sumo sacerdote del Segundo Templo) y ocupaba el cargo en sucesión hereditaria (Neh. 12:10-11).

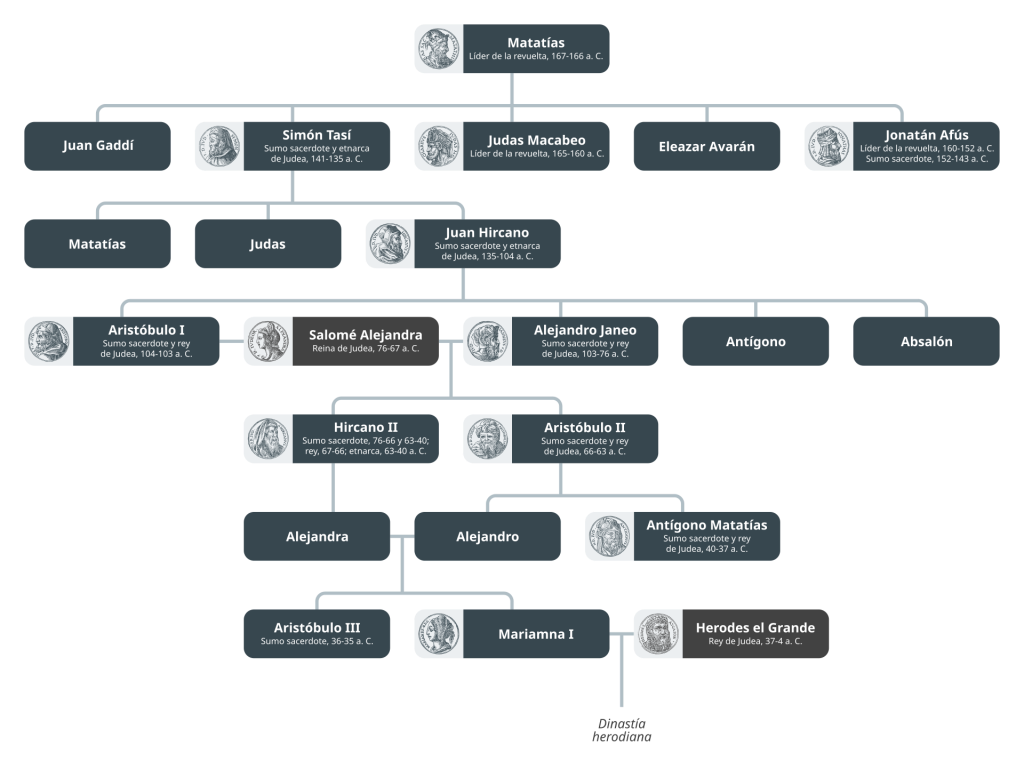

El sumo sacerdote parece haber ejercido a veces también poder político, sirviendo como principal funcionario nacional en ausencia de un gobernador. Los asmoneos que ocuparon el cargo de sumo sacerdote desde el año 152 hasta la conquista romana en el 63 a.C. no sólo fueron jefes del estamento cultual, sino también jefes de estado y comandantes del ejército. Durante los años de dominio romano y antes de la derrota y destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C., los sumos sacerdotes siguieron siendo líderes influyentes en el trato tanto con los funcionarios judíos como con los romanos.

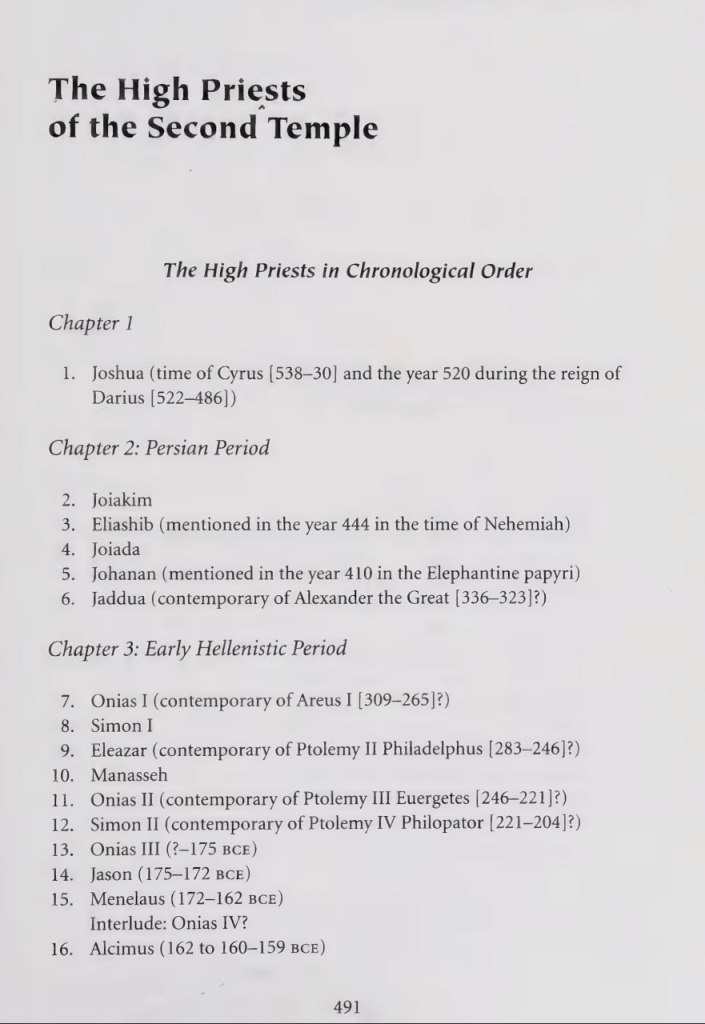

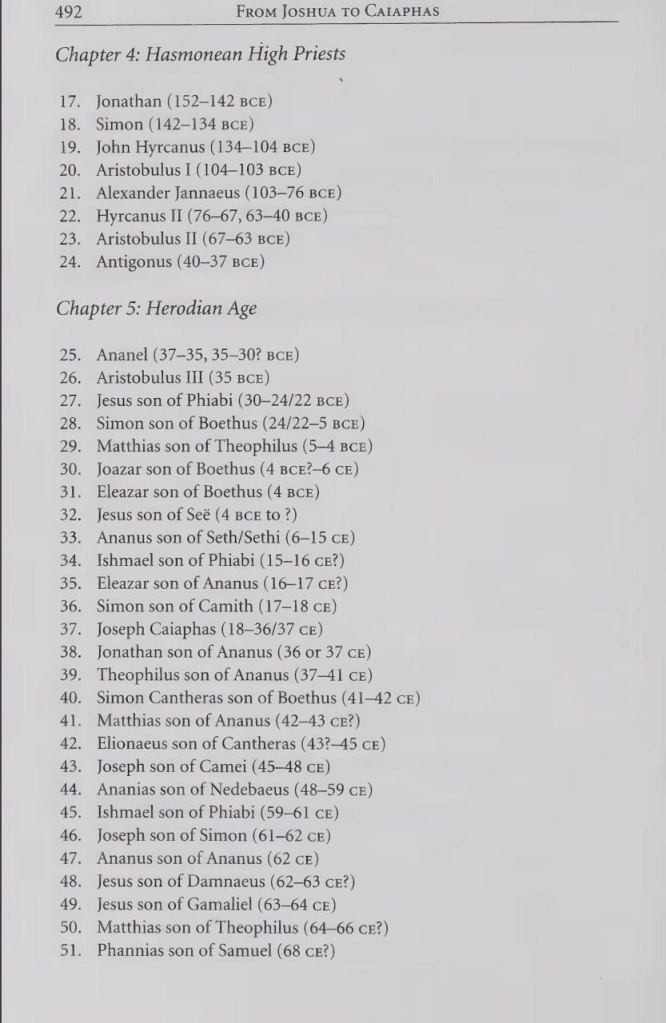

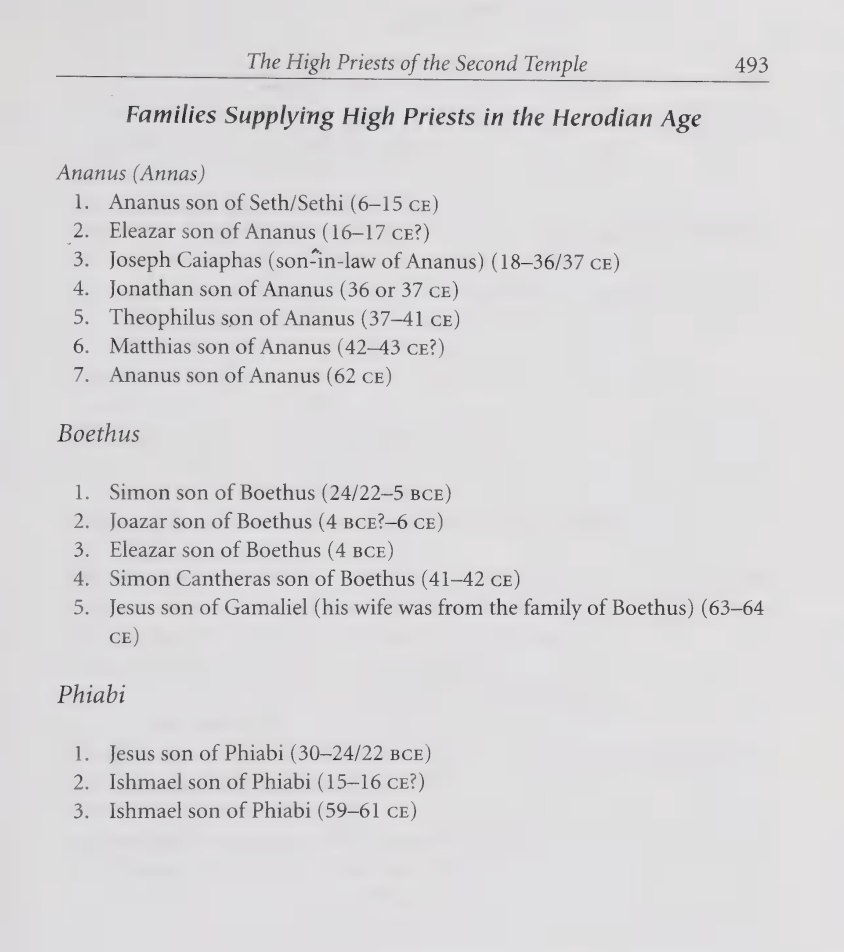

Los sumos sacerdotes en orden cronológico en la época del Segundo Templo

Había demasiados sacerdotes para permitir que todos ellos sirvieran en el complejo del Templo al mismo tiempo contiene una lista que divide a los sacerdotes en veinticuatro grupos, uno de los cuales servía en el Templo durante una semana, tras la cual era sustituido por el siguiente grupo de la lista (Josefo, Ant. 7.365-66; Ag. Ap. 2.108). En este sistema, por tanto, la mayoría de estas divisiones de sacerdotes estaban de servicio en el Templo sólo durante dos semanas al año (veinticuatro grupos que servían dos semanas cada uno llenarían cuarenta y ocho semanas, de modo que cuatro tendrían que servir una tercera semana) y en los grandes festivales, cuando se necesitaban más de ellos debido al gran número de personas que traían ofrendas. Es posible que los levitas estuvieran organizados de forma similar; de entre sus filas salían los cantores y porteros del Templo (1 Crónicas 25–26; Ant. 7.367).

El culto en el Templo seguía y se basaba en las prescripciones de la Ley mosaica. Allí se hacían regularmente ofrendas de animales y de grano con sus libaciones. Cada día, como prescribía la Ley, había dos sacrificios de un cordero con sus ofrendas líquidas y de grano acompañantes: los sacrificios matutino y vespertino descritos en Éxodo 29:38-42; Núm. 28:3-8 (véase 1 Crón. 16:40; 2 Crón. 8:11; 31:3). Había otros sacrificios ordenados para los sábados, el primero de cada mes y para los festivales (Números 28-29), y pasajes como Levítico 1-7 describen las muchas clases de sacrificios: su contenido, quién los ofrece y las ocasiones de realizarlos. Los sacerdotes eran quienes realizaban los procedimientos que se llevaban a cabo en el altar (Núm. 18:1-7; 1 Cr. 6:49-53), y para su sostenimiento los sacerdotes recibían partes prescritas de ofrendas distintas del holocausto completo (por ejemplo, Lev. 2:3, 10; 5:13; 6:16-18, 26, 29; 7:6-10, 14, 31-36; Núm. 18:8-20), así como otros dones.

Las fiestas constituían una parte importante, aunque menos frecuente, del culto en el Templo de Jerusalén. La Ley de Moisés ordenaba que un varón israelita debía presentarse ante el Señor tres veces al año:

- En la Fiesta de los Panes sin Levadura (Pesaj).

- La Fiesta de las Semanas (Shavuot).

- La Fiesta de los Tabernáculos (Sukot)

(c.f. Éxo. 23:14-17; 34:18-24; Dt. 16:1-17).

Se llegó a entender que el Templo de Jerusalén era el lugar donde uno se presentaba ante YHWH; como resultado, miles de judíos viajaban a Jerusalén para celebrar esas fiestas, ya fueran de la tierra o de la diáspora. El Deuteronomio también estipulaba que la Pascua se celebrara en el santuario; en consecuencia, grandes multitudes convergían en Jerusalén en la fecha prescrita (14/1); podían permanecer allí para la Fiesta de los Panes sin Levadura, que seguía inmediatamente (del 15/1 al 21/1).

El Día de la Expiación (7/10) conllevaba elaborados ritos en el Templo, incluidos varios viajes de entrada y salida del Santo de los Santos por parte del sumo sacerdote (Levítico 16). Durante la época asmonea se añadió a la lista de la Biblia hebrea otra festividad relacionada con el Templo -Hanukkah- que celebraba y recordaba la reconsagración del Templo en el año 164 a.C. después de que hubiera sido profanado.

El culto en el Templo también implicaba música. Hay referencias en la literatura al canto de los levitas, siendo los libros de Crónicas especialmente ricos en pasajes relativos a esta función levítica. Presentan a los levitas como cantores en la época de David y sus sucesores reales, pero es posible que estos libros reflejen más bien la situación en tiempos del Segundo Templo, cuando fueron compilados. En 1 Crón. 6:31-48 David nombra levitas para que se encarguen de la música en la casa del Señor; entre ellos se encuentran Asaf y Coat, cuyos nombres figuran en los títulos de algunos salmos (hijos de Coré: Salmos 42, 44-49, 84-85, 87-88; Asaf: Salmos 50, 73-83; en 1 Crón. 16:7-36 Asaf y los suyos cantan los Salmos 105, 95 y 106; véase también 2 Cr. 29:25-30; 35:15). El rey ordenó a los cantores e instrumentistas que actuaran en los momentos de los sacrificios, los sábados y las fiestas (1 Cr. 23:30-31). Cuando los judíos presentaban sus ofrendas de Pascua, los levitas cantaban los salmos Hallel (Salmos 113-18; m. Pesaḥ. 5:7).

Los grandes gastos ocasionados por las formas de culto en el Templo y el mantenimiento de las estructuras se sufragaban por diferentes medios. Como ya se ha señalado, el sustento de los sacerdotes, que no disponían de tierras para cubrir sus necesidades, procedía de las partes de los sacrificios que les asignaba la Ley, y también recibían uno de los diezmos mencionados en las Escrituras. La Ley disponía que los levitas, que también carecían de tierras, recibieran los diezmos de los israelitas (cf. Dt. 14:28-29), y ellos a su vez debían dar un diezmo de sus diezmos a los sacerdotes (Núm. 18:21-32).

Tobías 1:6-7 ofrece un resumen de las contribuciones de las primicias y de los pagos relacionados con el clero cuando el protagonista describe su práctica religiosa antes de ser desterrado de su tierra:

«Me apresuraba a partir hacia Jerusalén con las primicias de las cosechas y los primogénitos del rebaño, los diezmos del ganado y los primeros esquilados de las ovejas. Se los daría a los sacerdotes, hijos de Aarón, en el altar; asimismo la décima parte del grano, del vino, del aceite de oliva, de las granadas, de los higos y el resto de los frutos a los hijos de Leví que servían en Jerusalén.»

Además de estos medios de apoyo al clero, las fuentes revelan otros ingresos. En primer lugar, varios monarcas extranjeros que gobernaron Judea hicieron contribuciones al Templo. Así lo atestiguan tres reyes persas (Esdras 6:1-5 [Ciro], 8-10 [Darío I]; 7:15-23 [Artajerjes I]) y los gobernantes seléucidas Antíoco III (Josefo, Ant. 12.138-44) y Seleuco IV (2 Mac 3:2-3; cf. 1 Mac 10:40).

El pasaje de 2 Macabeos afirma: «sucedió que los propios reyes honraron el lugar y glorificaron el templo con los mejores presentes, hasta el punto de que el rey Seleuco de Asia sufragó con sus propios ingresos todos los gastos relacionados con el servicio de los sacrificios». Ezequiel había previsto que el príncipe de Jerusalén pagara los sacrificios de las fiestas y los sábados (45:17; véase también 45:22-46:15), pero en realidad fueron los gobernantes extranjeros quienes lo hicieron. En segundo lugar, la población judía de todo el mundo sostenía el Templo mediante un impuesto. Éxodo 30:11-16 registra una imposición de medio siclo que cada israelita varón de veinte años o más debía pagar como expiación; YHWH ordenó a Moisés: «Tomarás el dinero de la expiación de los israelitas y lo destinarás al servicio de la tienda de reunión» (30:16; 38:25-28, donde aparentemente es para la construcción del tabernáculo; véase también 2 Cr. 24:4-14; Josefo, Ant. 3.194-96).

El Éxodo vincula el pago a un censo que Moisés debía realizar y no dice con qué frecuencia debían pagarlo los israelitas. En tiempos de Nehemías, el pueblo no sólo se comprometía a traer leña para las ofrendas en el Templo, las primicias de las cosechas y los rebaños, y los diezmos (10:34-39), sino que también se obligaba a pagar un impuesto anual de un tercio de siclo «para el servicio de la casa de nuestro Dios»: para las hileras de pan, la ofrenda regular de grano, el holocausto regular, los sábados, las lunas nuevas, las fiestas señaladas, las donaciones sagradas y las ofrendas por el pecado para hacer expiación por Israel, y para toda la obra de la casa de nuestro Dios» (Neh. 10:32-33).

El lector no se entera de por qué la cuantía de este gravamen difería de la del Éxodo 30, pero más tarde se encuentran referencias en las fuentes a un pago anual de medio shekel (véase Mt. 17:24-27; m. Šeqal. 4:1-5), que Josefo menciona varias veces e indica que se aplicaba tanto a los judíos de la diáspora como a los de la tierra (Ag. Ap. 2.77; Ant. 16.163; 18.312-13 [Babilonia]; véase Filón, Spec. Leg. 1.76-78). Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., los romanos redirigieron el dinero de los impuestos al templo de Júpiter Capitolino en Roma (J.W. 7.218). Es interesante que un texto de Qumrán decrete que el impuesto se pague una sola vez en la vida de una persona (4Q159 1 ii 6-7) -quizá una opinión polémica basada en Éxodo 30:11-16.

Festivales

Además de los sacrificios y ceremonias diarias y de otro tipo que se realizaban regularmente en el Templo de Jerusalén, el ciclo de festivales se centraba allí. Como ya se ha señalado, la Pascua (1/14) y las tres fiestas de peregrinación tenían lugar en el santuario, tal y como ordenaba la Ley mosaica.

Para la Pascua, el representante de cada hogar presentaba el cordero pascual en el Templo, donde era sacrificado. La Fiesta de los Panes sin Levadura, que duraba del 15/1 al 21/1, coincidía con la cosecha de cebada; la Fiesta de las Semanas, que tenía lugar en algún momento indeterminado del tercer mes, marcaba la cosecha de trigo; y la Fiesta de las Cabañas, celebrada del 15/7 al 21/7, llegaba al final de toda la temporada de cosecha. Cada una de las tres fiestas de peregrinación era también una fiesta de las primicias que requería la presentación de una parte de la cosecha correspondiente en el santuario.

Las dos fiestas adicionales de las primicias ordenadas en el Rollo del Templo (del vino y del aceite) habrían tenido lugar en el Templo, si es que alguna vez se llevaron a cabo (11QTa 19:11-23:2). La Segunda Pascua (2/14; para los individuos que, por ciertas causas legítimas, no podían celebrar la Pascua en el primer mes [véase Núm. 9:16-14]) también era una fiesta del Templo, mientras que las ceremonias del Día de la Expiación (7/10) tenían lugar necesariamente en el Templo (Levítico 16). El libro de Ester proporciona la dramática historia que dio origen a la fiesta llamada Purim (suertes), pero no había ningún requisito de que se observara en el santuario. Y Hanukkah, una fiesta de ocho días que conmemoraba y celebraba la rededicación del Templo en el año 164 a.C. (1 Mac 4:36-59; 2 Mac 10:1-8), estaba por definición asociada al Templo, pero no había ningún requisito que obligara a desplazarse hasta allí para celebrarla adecuadamente.

Cada una de las fiestas resumidas en Levítico 23 y Números 28–29 requería sacrificios en el Templo más allá de los diarios que se ofrecían, y las fiestas de las primicias, como se ha señalado, implicaban la ofrenda apropiada de la cosecha de esa estación. Esto implicaba que el Templo se convertía en un lugar muy concurrido y atestado en estas ocasiones. Como resultado, los sacerdotes que casualmente estaban de servicio en el Templo en el momento de un festival importante no eran capaces de manejar el gran aumento de sacrificios y actividades relacionadas; eran aumentados por sacerdotes de las otras rotaciones.

No es posible deducir de la forma en que el Pentateuco fecha los festivales la naturaleza del calendario con el que se calculaban. En las porciones sacerdotales de la Torá, los meses se designan con números ordinales y, por supuesto, los días también están numerados. Pero ningún texto indica si se utilizaba un calendario solar, un calendario lunar o una combinación de ambos como sistema en tiempos del Segundo Templo para la cuestión tan práctica de determinar cuándo tenían lugar las fiestas públicas.

Éxodo 12:1 identifica el mes de la Pascua como el primer mes del año; de ahí que, para fechar los festivales, se asumiera un inicio del año en primavera. El Salmo 104:19 podría tomarse como una indicación de que las consideraciones lunares intervenían en la datación de los festivales (al igual que más tarde):

«Tú has hecho la luna para marcar las estaciones [o: los festivales]; el sol conoce su hora de ponerse». Pero no debe inferirse nada específico del versículo.

El Eclesiástico 43:6-8, tras una sección en la que se ensalzan las maravillas del sol, se ha aducido como prueba de que a principios del siglo II a.C. la luna determinaba las fechas festivas.

Obsérvese en particular 43:6-7:

«Es la luna la que marca el cambio de las estaciones, la que rige los tiempos, su signo eterno. De la luna procede el signo para los días festales, una luz que mengua cuando completa su curso».

Un rasgo destacado de 1 Enoc 72-82, los Jubileos y la literatura sectaria de Qumrán es la prominencia de un año solar que dura 364 días; las fechas de las fiestas se determinan de acuerdo con él.

Resulta apropiado añadir una breve referencia a las sinagogas a este repaso de información sobre el Templo y el culto en la tierra de Israel. Al parecer, tener un solo templo podía resultar incómodo para quienes vivían a cierta distancia de él, aunque la zona de asentamiento judío no era muy extensa y no era frecuente que una persona tuviera que estar en el Templo. Además, la forma tradicional de culto sacrificial en el Templo de Jerusalén (el único lugar donde podía efectuarse) podía no haber satisfecho todas las necesidades religiosas del pueblo judío. Cualesquiera que hayan sido las razones, en algún momento o muy gradualmente en el período del Segundo Templo, comenzaron a aparecer sinagogas, lugares locales para el culto y el estudio, tal vez al principio en la diáspora (hay referencias del siglo III a.C. de Egipto), pero también en la tierra de Israel (la evidencia más antigua es del siglo I a.C.).

El Evangelio de Lucas documenta la presencia de una sinagoga en Nazaret y la importancia de la lectura y exposición de las Escrituras en el servicio del sábado allí (Lucas 4:16-30; nótese que 4:15 se refiere a las sinagogas de Galilea). Se conocen otras en Herodium, Masada y Gamla, y hay referencias a sinagogas en Jerusalén (por ejemplo, Hechos 6:8-9). La sinagoga era un lugar de actividades comunales (véase la Inscripción de Teodoto) que incluía la lectura, el estudio y la exposición de las Escrituras y la oración. Las sinagogas no parecen haber sido vistas como rivales en cierto sentido del Templo, sino más bien como complementos del mismo.

Instituciones

El Templo era una institución dominante en el judaísmo tal y como se practicaba en la tierra, y más adelante en el periodo las sinagogas cumplían funciones clave, pero había otras instituciones que desempeñaban papeles centrales en la sociedad. Ha sobrevivido alguna información relativa a la organización política del pueblo judío en su tierra. Un hecho fundamental de la vida a lo largo de los siglos del judaísmo primitivo fue que Judá/Judea estuvo bajo control extranjero (Persia, los reinos helenísticos de los ptolomeos y seléucidas, Roma), con la excepción de unas pocas décadas en las que los asmoneos controlaron el estado y fueron algo independientes de la administración seléucida.

Hubo un gobernador en Jerusalén en varias épocas, aunque las pruebas son insuficientes para demostrar que siempre hubo un cargo de este tipo. Sesbasar (Esdras 5:14) y Zorobabel (Hageo 1:1), quizá ambos descendientes de David, son llamados gobernadores a finales del siglo VI, y Nehemías, que se refiere a sus predecesores en el cargo (Neh. 5:15), desempeñó la misma función en la segunda mitad del siglo V. Un funcionario llamado Bagohi/Bagoas/Bigvai fue gobernador a finales de siglo según uno de los papiros de Elefantina (TAD [Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt] A4.7 = CAP [Cowley, ed., Aramaic Papyri of the Fifth Century] 30), y un tal Ezequías es llamado gobernador en algunas monedas de finales del periodo persa y quizá de principios del helenístico. Después de esto, hay un largo vacío en las atestaciones de un gobernador, y puede ser que el sumo sacerdote se convirtiera en el jefe del estado. Este parece ser el caso en el romance de Tobiad y también en Jerusalén, tal y como se describe al principio del relato histórico de 2 Macabeos (3:1-4:6). En todas las narraciones de 1-2 Macabeos no se menciona a ningún gobernador que no sea miembro de la familia asmonea (el gobernador Filipo de 1 Mac 5:22 es un extranjero impuesto desde el exterior durante un breve periodo de tiempo).

Cuando los asmoneos se convirtieron en sumos sacerdotes (a partir del año 152 a.C.), también ejercieron como líderes políticos y comandantes del ejército. A partir del breve reinado de Aristóbulo I (104-103 a.C.) o del de Alejandro Janneo (103-76), estos gobernantes se autodenominaron reyes. Conservaron ese cargo (con una reina, Salomé Alejandra) hasta la conquista romana de la zona en el año 63 a.C. Sin embargo, incluso después de esta fecha un sumo sacerdote como Hircano II disfrutó de posiciones muy altas en la sociedad y se le sigue llamando rey en algunas ocasiones, y Antígono reclamó brevemente el cargo real (40-37 a.C.). Josefo indica que en el siglo I el estado aristocráticamente constituido de los judíos estaba dirigido por los sumos sacerdotes (Ant. 20.251), aunque esto se hacía bajo supervisión romana.

El nombramiento de Herodes como rey por el senado romano cambió profundamente el panorama político. Desde la época de su reinado (37-4 a.C.) hasta la destrucción de Jerusalén (y más allá), él y sus descendientes fueron gobernantes dominantes entre los judíos de la tierra. Herodes ocupó el cargo de rey, al igual que dos de sus hijos (Antipas [4 a.C.-39 d.C.] y Filipo [4 a.C.-33/34 d.C.]) en partes del reino de su padre, mientras que Arquelao (4 a.C.-6 d.C.), que heredó el gobierno de Judea, ejerció de etnarca hasta que fue depuesto por su gobierno incompetente y violento. En Judea, los romanos asumieron entonces un control más directo nombrando prefectos (del 6 al 41), entre los cuales el más conocido es Poncio Pilato (26-36/37). El rey Agripa I reunificó brevemente el reino de su abuelo Herodes el Grande (entre el 37 y el 44) antes de morir joven. Tras su muerte en el 44 d.C., los romanos volvieron a asumir un control más estrecho nombrando procuradores, un acuerdo que duró hasta el final de la revuelta. Durante este último periodo, el hijo de Agripa, Agripa II, llegó a tener una influencia significativa en los asuntos políticos y religiosos judíos.

Una segunda institución que parece haber ocupado un lugar importante en la sociedad judía era el consejo de ancianos (gērousia en griego) o sanedrín, si, como parece probable, los dos términos se refieren al mismo tipo de órgano. En Esdras hay referencias a «los ancianos» como grupo influyente, pero no se dice si constituían un órgano de gobierno (Esdras 5:5, 9; 6:7, 14; en estos pasajes participan en la reconstrucción del Templo y en las negociaciones al respecto).

Aparte del libro de Judit (por ejemplo, 4:8), que tiene una débil pretensión de historicidad, la mención más antigua de un consejo de ancianos se encuentra en la cita que hace Josefo de la carta emitida por Antíoco III (223-187 a.C.) sobre el pueblo judío: dice que ellos con su senado (gērousia) le saludaron cuando visitó la ciudad (Ant. 12.138); más tarde, el rey menciona la forma de gobierno judía y enumera al senado entre los grupos exentos de tres impuestos (12.142). En 2 Mac 4,4 el senado es el órgano que envía representantes al rey Antíoco IV para presentar una demanda contra las acciones del sumo sacerdote Menelao (vv. 43-50). En épocas posteriores, el término se sigue utilizando en cartas oficiales en las que se enumera a los líderes de los judíos (por ejemplo, 2 Mac 1:10) o a los que se dirige (2 Mac 11:27; 1 Mac 12:6; 13:36 [donde se les llama «los ancianos»; véase también 11:23; 12:35]; 14:20, 28 [en la sección relativa al decreto en honor a Simón]).

Josefo informa de que Gabinio, un funcionario romano, estableció cinco sanedrines en territorio judío en los años 50 a.C. (Ant. 14.91), pero no mucho después el historiador relata la historia del juicio del joven Herodes ante el sanedrín (14.165-79). De este episodio se desprende claramente la naturaleza judicial de la labor del grupo, aunque sin duda estaba intimidado por el poder militar de Herodes. El sanedrín como órgano judicial también se evidencia en el juicio de Jesús (Marcos 14.53-65, donde se identifica a los miembros como el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas; Mateo 26:59-68; Lucas 22:66-71) y el de su hermano Santiago (Ant. 20.199-203).

El libro de los Hechos, entre varias referencias al consejo, incluye la comparecencia de Pablo ante él; allí los miembros son el sumo sacerdote junto con representantes de los fariseos y los saduceos (22:30-23:12). Las fuentes rabínicas saben de un sanedrín que era una reunión de eruditos que, entre otras actividades, discutían asuntos de ley religiosa. No está del todo claro cómo se relaciona esa imagen con las referencias anteriores de Josefo y otras fuentes griegas.

Grupos

Como en cualquier sociedad, existían diversos grupos entre el pueblo judío en la tierra de Israel. Las fuentes de los primeros siglos del periodo son escasas, pero indican perspectivas diferentes sobre algunas cuestiones. Así, por ejemplo, Esdras se erige como representante de un punto de vista separatista, absolutamente opuesto a los matrimonios mixtos con personas de otras razas y nacionalidades; el libro que lleva su nombre incluye información sobre muchos que se habían sentido libres para dedicarse a la exogamia y que se vieron obligados a despedir a sus familias. Varios eruditos han argumentado que una tensión fundamental en la sociedad de Judea a principios del periodo del Segundo Templo se daba entre los que encontraban el cumplimiento de las promesas en la comunidad y el Templo restaurados y los de tendencia más visionaria que buscaban realizaciones más espectaculares de los planes de Dios para su pueblo. Esas expectativas encontraron expresión en parte de la literatura profética tardía y quizá en algunos textos con rasgos que más tarde caracterizarían a los apocalipsis.

Durante el período helenístico temprano hay pruebas de algunos judíos que mantenían mayores vínculos con el gobierno ptolemaico (la familia Tobiad, por ejemplo), mientras que otros parecen haber favorecido a la administración seléucida (nótese la amistosa recepción de Antíoco III en Jerusalén). Pero la división más famosa de la sociedad judía, que se hizo inconfundible a principios del siglo II a.C., es la que existe entre los judíos que estaban más abiertos a los aspectos de la cultura griega y los que se oponían a la adopción de las costumbres griegas. El contraste no debe considerarse absoluto, ya que la influencia helenística, como la difusión de la lengua griega, era polifacética y en parte religiosamente neutra.

Pero 2 Macabeos describe una situación en la que un grupo de judíos, dirigidos por el sumo sacerdote usurpador Jasón y con la aprobación del monarca seléucida Antíoco IV (175-164 a.C.), introdujeron en Jerusalén las instituciones centrales de la educación y la ciudadanía griegas: un gimnasio y un efebato. 1 Macabeos 1:11 presenta la perspectiva adoptada por tales personas con estas palabras: «En aquellos días algunos renegados (paranomoi) salieron de Israel y engañaron a muchos, diciendo: ‘Vayamos y hagamos un pacto con los gentiles que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos desastres'». El autor añade que no sólo se construyó el gimnasio en Jerusalén, sino que esta gente «se quitó las marcas de la circuncisión y abandonó el pacto sagrado. Se unieron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal» (v. 15). Más tarde, cuando se estableció el culto a un dios diferente en el Templo de Jerusalén, no todos los judíos se opusieron a la innovación aunque algunos, bajo el liderazgo asmoneo, la combatieron violentamente.

En el contexto del período asmoneo temprano, concretamente en su relato del reinado de Jonatán como sumo sacerdote y líder, Josefo (Ant. 13.171-73) informa de que había tres sectas o escuelas de pensamiento (haireseis) entre los judíos y las enumera como los fariseos, los saduceos y los esenios. Josefo menciona a miembros de estos grupos en varios lugares de sus narraciones y dedica un par de secciones a describirlos, especialmente en J.W. 2.119-66 (véase también Ant. 18.11-22). La información de Josefo sobre estos grupos puede complementarse a partir de los Rollos del Mar Muerto y del Nuevo Testamento. También la literatura rabínica se refiere a fariseos y saduceos.

Sobre los fariseos Josefo informa de que eran conocidos por su habilidad y precisión en la interpretación de la Ley de Moisés (J.W. 2.162), y a esto añade que «los fariseos habían transmitido al pueblo ciertas normas transmitidas por generaciones anteriores y no registradas en las Leyes de Moisés» (Ant. 13.297 [trad. R. Marcus]). Esta parece ser la Torá oral conocida por otras fuentes, una tradición de comentario e interpretación que permitía a los fariseos aplicar la antigua ley a circunstancias cambiantes. Josefo, que menciona este rasgo fariseo al describir los desacuerdos entre fariseos y saduceos en la época de Juan Hircano (134-104 a.C.), dice que estas regulaciones de los fariseos no eran aceptadas por los saduceos, que insistían «en que sólo debían considerarse válidas las regulaciones que estaban escritas (en las Escrituras), y que las que habían sido transmitidas por generaciones anteriores no tenían por qué ser observadas» (13.297).

El significado de esta distinción de puntos de vista entre los dos grupos ha sido objeto de mucha discusión erudita, pero está bastante claro que lo que estaba en disputa entre ambos era la forma adecuada de interpretar y aplicar la Ley mosaica, que por supuesto ambos aceptaban como autorizada para la práctica. Varias de las controversias entre Jesús y los fariseos relatadas en los Evangelios presentan una imagen similar de los fariseos. Cuando los «fariseos y escribas» le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos «quebrantaban la tradición de los ancianos», ya que no seguían la práctica de lavarse las manos antes de comer, les respondió «¿Y por qué rompéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?». (Mt. 15:3; véase también el v. 6; cita su opinión sobre identificar los bienes como una ofrenda y, por tanto, no utilizarlos para mantener a los padres como una violación del cuarto mandamiento).

Josefo identifica a los fariseos como un grupo influyente dentro de la sociedad judía. Afirma que eran unos 6.000 (Ant. 17.42), pero dice que eran capaces de atraer a las masas a su lado e incluso de obligar a los gobernantes a actuar de acuerdo con sus enseñanzas (Ant. 13.288, 298; 18.15). Puede debatirse si eso fue siempre así, pero Josefo sí habla de dos periodos en los que los fariseos fueron especialmente influyentes con los gobernantes asmoneos y, por tanto, en el Estado. El trasfondo de su relato sobre la ruptura de Juan Hircano con el partido fariseo es que ya estaban a su favor antes de esto. De hecho, Josefo llama a Juan Hircano discípulo de ellos; no se dice cuánto tiempo había existido esta relación y si se obtuvo en tiempos de sus predecesores. Cuando Hircano, convencido de que le habían calumniado al decirle que debía renunciar al sumo sacerdocio, se pasó al bando de los saduceos, los fariseos perdieron poder y se prohibió a los judíos practicar sus reglamentos. El dominio de los saduceos con los gobernantes asmoneos continuó durante el violento reinado de Alejandro Janneo, que al parecer mató a muchos fariseos, pero con su sucesora, su esposa Salomé Alejandra (76-67 a.C.), la situación se invirtió y los fariseos recuperaron una posición de dominio. Después de esta época las pruebas se vuelven incompletas, y no está claro si los fariseos siguieron disfrutando de prominencia tanto política como religiosa.

En cuanto a sus creencias, Josefo menciona su posición moderada sobre la cuestión de lo que él denomina destino: creían que tanto los aspectos divinos como los humanos individuales estaban implicados en las acciones humanas, de modo que las personas tenían cierta responsabilidad por lo que hacían. Según él, también preveían una resurrección para los justos y un castigo eterno para los malvados. Hay apoyo para parte de esta descripción en Hechos 23, donde se identifica a los fariseos como los miembros del sanedrín que aceptan la creencia de que se produciría una resurrección. Se añade que también creían que había ángeles y espíritus.

El siguiente grupo de la lista de Josefo, los saduceos, lo describe en general en contraste con los fariseos. Su visión del destino, por ejemplo, no era el enfoque moderado o equilibrado de los fariseos: se supone que los saduceos negaban que hubiera algo como el destino que influyera en el comportamiento humano, explicando más bien que las personas son responsables de lo que hacen. Como ya se ha señalado, los saduceos rechazaban la validez de la tradición adoptada por los fariseos e insistían en que sólo era válida la ley bíblica. Es difícil imaginar que los saduceos no tuvieran una tradición sobre cómo interpretar o aplicar la ley escritural; cualquiera que fuera su forma de interpretar, debía de ser diferente de la farisaica.

Hechos 23:8 resume algunos de sus desacuerdos teológicos con los fariseos de esta manera: «Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos reconocen las tres cosas». En su comparecencia ante el Sanedrín, Pablo, que se identifica como fariseo, explota la diferencia apelando a la resurrección.

Josefo añade que, mientras que los fariseos eran influyentes entre las masas del pueblo, los saduceos, cuyo número no calcula (aunque dice que eran pocos), apelaban a los ricos. En el episodio en que Juan Hircano rompió con los fariseos, se dice que se pasó al bando saduceo. Como resultado, los saduceos no fueron dominantes en el período anterior a esta época de su reinado, pero conservaron su posición de influencia durante el resto del reinado de Hircano y, al parecer, durante el de Aristóbulo I (104-103 a.C.) y el de Alejandro Janneo (103-76), antes de que los fariseos volvieran a su estatus anterior.

Josefo presenta, para épocas posteriores, una situación extraña: los pocos saduceos eran personas del más alto rango, pero cuando asumían un cargo, se veían obligados a seguir los dictados de los fariseos porque, de lo contrario, el pueblo se negaría a tolerarlos (Ant. 18.17). Este punto está relacionado con la cuestión de si los sumos sacerdotes -personas que gozaban del más alto rango- eran saduceos. El nombre saduceo puede estar relacionado con el de Sadoc, el principal sacerdote en tiempos de David y Salomón, y antepasado de los sumos sacerdotes del Segundo Templo. Juan Hircano, sumo sacerdote, se hizo devoto de los saduceos, y sus hijos Aristóbulo I y Juan Hircano pueden haberlo sido también. Pero aquí las pruebas se vuelven muy escasas. De hecho, el único otro sumo sacerdote que se identifica como saduceo es Ananus ben Ananus, que ocupó brevemente el cargo en el año 62 d.C. Josefo dice que Ananus, seguía la escuela saducea y que los saduceos destacaban por ser más severos que los demás en sus juicios (Ant. 20.199). Se menciona a un sumo sacerdote en relación con los saduceos en Hechos 5:17, pero no se le identifica como saduceo.

Los esenios, el tercer grupo de Josefo, son el que describe con mayor extensión (Ant. 2.119-61), quizá porque su material fuente era más completo o porque su carácter inusual los hacía más interesantes. Calcula que había unos 4.000 en toda la tierra (Ant. 18.21) y los describe como personas que llevaban una forma de vida muy disciplinada y se reunían en comunidades de autoayuda y apoyo. En sus comunidades, los miembros cedían su propiedad privada al grupo para que pudieran satisfacerse las necesidades de todos.

Evitaban el matrimonio, aunque había un tipo de esenios que sí tomaban esposas y tenían hijos. Trabajaban duro y eran frugales en sus costumbres; también eran conocidos como los más estrictos en su observancia del Sabbat. Uno de los temas relativos a los esenios que Josefo describe con cierta extensión es el proceso, de varios años de duración, de admisión en el grupo. También anota sus reuniones y las reglas que prevalecían en ellas. Su visión del destino, informa, era que lo determinaba todo -exactamente lo contrario de la visión que atribuye a los saduceos-; también estudiaban los escritos de los antiguos y predecían con exactitud los acontecimientos.

El interés de los eruditos por los esenios aumentó con el descubrimiento y estudio de los Rollos del Mar Muerto. La mayoría de los expertos han identificado al grupo responsable de los rollos en Qumrán como una pequeña banda de esenios, por lo que los rollos pueden ahora completar la información de Josefo y de otros lugares sobre los esenios. Puede que el comentario de Josefo sobre el punto de vista de los esenios respecto al destino esté ejemplificado en 1QS 3:13-4:26, donde el tema es el gobierno divino del universo y las acciones humanas a través de dos espíritus opuestos. La comunidad de los rollos también practicaba una comunidad de bienes, y sus procedimientos de entrada se parecen mucho a los señalados por Josefo.

Los rollos nos permiten ver probablemente algunas de las controversias que separaban a esenios y fariseos. Varios escritores se refieren a sus oponentes como «los que buscan cosas suaves», probablemente una alusión en forma de juego de palabras a los fariseos. Estos escritores les acusan de adoptar un enfoque más relajado de la Ley de Moisés y, por tanto, de violar el pacto. Algunos rollos, especialmente las copias de 4QMMT, expresan algunas posturas legales que se atribuyen a los saduceos en las fuentes rabínicas. Esto no significa que los autores de los Rollos fueran saduceos, ya que discrepan con los saduceos en puntos teológicos básicos (por ejemplo, el destino); probablemente significa que tanto los esenios como los saduceos adoptaron interpretaciones conservadoras y más estrictas de la Ley.

La comunidad de los Rollos del Mar Muerto ilustra el hecho de que la composición social del judaísmo primitivo era más compleja de lo que sugerían nuestras otras fuentes. Antes de que se descubrieran entre 1947 y 1956, sólo había uno o dos indicios en la literatura de que tal grupo existiera; no había indicios de que tuviera una gran biblioteca indicativa de un amplio estudio y mucho más. Los pergaminos revelan una comunidad que en protesta se había separado físicamente de los demás judíos y que aparentemente no participaba en el culto en el Templo de Jerusalén. En el desierto de Judea perseguían el modo de vida que creían revelado en las Escrituras y esperaban el día en que, en una guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los primeros obtendrían una gran victoria y amanecería una nueva era.

Estos no eran los únicos grupos en la tierra de Israel en el período posterior al Segundo Templo. Josefo también habla de los zelotes como personas que se negaban a aceptar el gobierno humano, aunque en otros aspectos estaban de acuerdo con los fariseos (Ant. 18.23). Josefo los consideraba a ellos y a sus formas violentas decisivos para provocar la revuelta contra Roma en el año 66 E.C. (Ant. 18.6-10).

Literatura

No cabe duda de que los judíos de la tierra de Israel escribieron una literatura considerable en los siglos en que estuvo en pie el Segundo Templo, y una parte considerable de ella ha sobrevivido hasta nuestros días de una forma u otra, es decir, en su totalidad o en parte, en la lengua original o traducida. Rara vez se dispone de información sobre cuándo se escribió exactamente un libro o quién lo escribió, pero en ese periodo se compusieron textos de diversos géneros literarios. Varias de esas obras están ahora incorporadas a la Biblia hebrea, aunque no siempre se sabe con certeza qué libros datan de la época del Segundo Templo. Habría un gran acuerdo entre los expertos sobre los siguientes como procedentes de la época postexílica:

- Forma final del Pentateuco.

- 1-2 Crónicas.

- Esdras.

- Nehemías.

- Ester.

- Muchos de los salmos.

- Eclesiastés.

- Daniel.

- Tercer Isaías (Isaías 56-66).

- Joel.

- Ageo.

- Zacarías.

- Malaquías.

Quizá haya otros libros o partes de libros en la Biblia hebrea que procedan de los años posteriores al regreso inicial del exilio. En los siglos posteriores del periodo, los judíos siguieron escribiendo, y muchas de sus composiciones han sobrevivido hasta la actualidad.

Una dificultad es que no siempre está claro qué libros se escribieron en Israel y cuáles en la diáspora. Un posible indicador de la ubicación es la lengua (si es que conocemos la lengua original de la obra): un libro escrito en hebreo o arameo tiene más probabilidades de haber sido escrito en Judea (o Babilonia) que en Egipto, mientras que una obra en griego tiene más posibilidades de proceder de Egipto o de alguna otra parte del mundo helenístico. Pero no hay que excluir la posibilidad de que una obra en griego proceda de Israel. Otra nota debería preceder al estudio de la literatura judía procedente de Israel: en cierto sentido, Josefo, un autor prolífico cuyas obras son de un valor incalculable para comprender el judaísmo primitivo, es un escritor de Israel. Pasó los primeros treinta años de su vida, más o menos, en Judea, donde fue un destacado sacerdote y ocupó cargos importantes. Pero el judío de Judea Josefo escribió en realidad sus historias Guerra y Antigüedades y su Vida y Contra Apión mientras vivía en Roma tras el final de la revuelta judía en el año 70 d.C. En ese sentido es un escritor de la diáspora. Parece que compuso Guerra en una lengua semítica, pero hoy sólo existe la versión griega.

Es conveniente dividir los libros y otras obras que probablemente se escribieron en Israel en diferentes categorías literarias bastante generales.

Historia

Un componente importante de las Escrituras hebreas es el conjunto de historias que trazan los grandes acontecimientos del pasado sagrado y no tan sagrado de Israel (Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas, Esdras, Nehemías). La escritura en esta línea continuó en el judaísmo primitivo. El ejemplo más destacado es 1 Macabeos. Es probable que la obra se escribiera en hebreo. Presenta una reseña histórica del período comprendido entre Alejandro Magno y la muerte del asmoneo Simón (desde finales del siglo IV hasta el 134 a.C.), pero abarca los primeros siglos de este período en unas pocas frases y concentra su atención en los aproximadamente treinta años que van del 175 al 134 aproximadamente.

El autor defiende a la familia asmonea, empezando por Matatías, que hizo sonar la llamada a la revuelta contra la política de Antíoco IV Epífanes, y continuando con sus hijos Judas, Jonatán y Simón, que lideraron a la nación en su lucha por el derecho a practicar su religión tradicional y a liberarse del dominio extranjero. Al principio lideraron fuerzas que se oponían a la supresión de las prácticas religiosas ancestrales y a la profanación del Templo. Tras recuperar el Monte del Templo del control seléucida y de los judíos renegados, purificaron el Templo e inauguraron la fiesta de Janucá para conmemorar el acontecimiento (dura ocho días, comienza el 25 de septiembre). Tras la muerte de Judas en batalla, el liderazgo de las fuerzas asmoneas recayó en Jonatán, quien, en el año 152 a.C., fue nombrado sumo sacerdote. Ocupó el cargo hasta su captura y muerte en 142, cuando su hermano Simón asumió el liderazgo y el sumo sacerdocio. Simón fue asesinado en 134, y el libro termina con una noticia sobre el reinado de su hijo Juan Hircano I.

A pesar de su fuerte sesgo pro-hasmoneo, el libro es una historia profundamente importante para el periodo cubierto. El autor cita documentos oficiales y ofrece una cuidadosa cronología de los acontecimientos. El libro fue escrito no más tarde del año 104 a.C. (la muerte de Juan Hircano); fue traducido al griego y pasó a formar parte de la Biblia griega (hoy se encuentra en las Biblias católica romana y ortodoxa, pero es considerado apócrifo por protestantes y judíos).

Las otras grandes historias de la época que se conservan son la Guerra y las Antigüedades de Josefo, aunque, como ya se ha indicado, no fueron escritas en Judea. Guerra es principalmente un relato de la Primera Revuelta Judía contra Roma (66-70 E.C.) con un largo prólogo que comienza justo antes de la época asmonea. Antigüedades comienza con los relatos bíblicos (desde el principio del Génesis) y los sigue hasta el final (material de Ester, Esdras-Nehemías) antes de continuar con los acontecimientos hasta la propia época de Josefo. Su cobertura de gran parte del periodo posterior a la Biblia hebrea es incompleta debido a la inadecuación de las fuentes, pero ofrece amplios relatos desde el periodo asmoneo hasta mediados del siglo I d.C. y a menudo es la única fuente de información sobre estos tiempos.

Historias

Varias obras narrativas que no parecen tener intención histórica expresan, a menudo de forma muy amena, las opiniones teológicas y éticas de sus autores.

El libro de Tobías puede haber sido escrito en Israel, aunque no es imposible que proceda de algún lugar de la diáspora oriental. La obra aramea (se han encontrado copias de ella en Qumrán [4Q196-199 en arameo, 4Q200 en hebreo]) narra las historias paralelas de dos judíos piadosos cuyas vidas se habían convertido en tragedias, aunque mantuvieron su fidelidad religiosa en circunstancias calamitosas, y que fueron liberados por mediación del ángel Rafael. El libro elogia las acciones piadosas de los judíos de la diáspora, como la limosna, el cuidado de los compañeros judíos, la alabanza a Dios, la oración y la endogamia.

El libro de Judit fue escrito en hebreo, aunque sólo está disponible en traducción griega. El autor pinta una situación confusa en la que se mezclan las épocas babilónica, persa y tal vez otras, pero su objetivo es describir la liberación que Dios concedió a su asediado pueblo de la mano de una mujer llamada Judit, cuya extraordinaria piedad y notable valentía e inteligencia propiciaron la victoria de los judíos en la tierra cuando el gran general Holofernes y su enorme ejército deseaban destruirlos. El libro también presenta un interesante ejemplo de prosélito en la figura de Ajior el amonita.

Textos jurídicos

Desde principios del periodo del Segundo Templo hay pocas pruebas de literatura jurídica en el sentido de leyes como las del Pentateuco. Es posible que esos libros alcanzaran su forma definitiva a principios del periodo, pero de los siglos posteriores no se atestigua ningún texto de ese tipo hasta la literatura hallada en Qumrán. Entre los pergaminos se encuentran diferentes tipos de obras que tratan y exponen la ley de Moisés; éstas se suman a las numerosas copias de los libros del pentateuco encontradas allí. Algunos ejemplos son el 4QMMT, que enumera más de veinte puntos legales en los que el grupo difiere de aquellos a los que se dirige; y el Rollo del Templo, que describe un gran templo futuro y todo lo que lo acompañará, como las fiestas, y representa y parafrasea gran parte del material de Éxodo 25 a Deuteronomio.

Otros textos, conservados sólo fragmentariamente, tratan diversos aspectos de la Ley (por ejemplo, los que tratan cuestiones de pureza e impureza [4Q274-279]; textos sobre el calendario [4Q317-330]). Otro tipo de textos legales, los que proporcionan leyes específicas para el grupo, son la Regla de la Comunidad y el Documento de Damasco, este último incluye una extensa sección haláquica. Los textos legales de Qumrán demuestran que el tipo de reflexión que más tarde se codificó en la Mishná y los Talmud ya existía en una época muy anterior y era practicada por un grupo que representaba un punto de vista muy diferente del que se encuentra en las obras rabínicas.

Literatura sapiencial

Una importante obra sapiencial, la Sabiduría de Ben Sira, fue escrita en hebreo (de la que se ha recuperado más de la mitad) en algún momento de principios del siglo II a.C. El extenso libro (51 capítulos) se sitúa en la tradición de los Proverbios, ofreciendo sabias enseñanzas sobre una serie de cuestiones prácticas. Marca un paso adicional en la tradición sapiencial al enseñar que el lugar donde se encuentra la sabiduría es en la Ley de Moisés (véase también Bar. 3:9-4:4) y que la esencia del comportamiento sabio es temer a Dios. Ben Sira también difiere de la literatura sapiencial anterior al examinar la historia de Israel y la guía divina en ella. La obra hebrea fue traducida al griego por el nieto del autor, cuyo prefacio explica la situación, el propósito y la época de la traducción.

Un segundo ejemplo de texto sapiencial es 4QInstrucción, una obra representada en varios ejemplares entre los Rollos del Mar Muerto (4Q415-418, 423; 1Q26). Ofrece instrucciones prudentes a una persona más joven sobre temas familiares, pero también tiene características que lo distinguen de sus predecesores en la tradición sapiencial. Una expresión que aparece varias veces es «el secreto de lo que es/será», aparentemente refiriéndose a la enseñanza secreta sobre el verdadero carácter de la creación y de la historia. La obra también incorpora enseñanzas escatológicas a una obra sapiencial.

Interpretación de las Escrituras

En todo el judaísmo primitivo, la interpretación de las escrituras antiguas era un ejercicio importante. Esto es evidente en la Biblia hebrea (por ejemplo, Daniel 9) y fuera de ella. Entre los ejemplos más interesantes se encuentran una serie de comentarios hallados en Qumrán. Estos pesharim o interpretaciones ofrecen comentarios sobre textos proféticos de las Escrituras; citan un pasaje y luego lo explican antes de pasar al siguiente pasaje del libro (en ocasiones se trata de más de un libro). Los ejemplos mejor conservados son los comentarios sobre Nahum (4Q169) y Habacuc (1QpHab); en total se han identificado diecisiete ejemplares de pesharim (1QpHab; 1Q14-16; 4Q161-71, 173), que tratan de Isaías, Oseas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y varios Salmos.

Estos comentarios lematizados permiten al lector ver cómo la comunidad de Qumrán entendía que las antiguas profecías se estaban cumpliendo en su propia época; también revelan cierta información sobre ese tiempo y personajes importantes de su mundo. Otros tipos de comentarios no están vinculados a textos concretos, sino que son más temáticos y, por tanto, tratan textos de diversos lugares de las escrituras. Entre ellos se encuentran el Florilegio (4Q174) y el texto de Melquisedec (11Q13).

La interpretación de las Escrituras puede ser la rúbrica bajo la que se examine un conjunto de obras denominadas por los eruditos Biblia Reescrita o, mejor, Escrituras Reescritas. Estos textos toman el contenido de una obra escrituraria más antigua, en su totalidad o en parte, y lo vuelven a presentar. En ocasiones, la representación es tan cercana al original que la diferencia es prácticamente inapreciable (el Pentateuco reescrito de Qumrán es un ejemplo), mientras que en otras existe una amplia diferencia (como en el Libro de los Vigilantes [1 Enoc 1-36]).

La representación puede cumplir varios objetivos, como aclarar pasajes oscuros, añadir o sustraer del texto antiguo de diversas maneras para comunicar el mensaje antiguo en una forma nueva. Ejemplos familiares que entran en esta amplia y diversa categoría son partes de 1 Enoc, el Documento de Leví arameo, el Apócrifo del Génesis, el Libro de los Jubileos y el Rollo del Templo. 1 Enoc 1-36 (el Libro de los Vigilantes) trata en parte pasajes sobre Enoc y el periodo inmediatamente anterior al diluvio en Génesis 5-6 pero se expande considerablemente a través de una elaborada historia de ángeles que descienden, se casan con mujeres y tienen hijos gigantescos cuyas fechorías, con las enseñanzas ilícitas de los ángeles, causan el diluvio.

Enoc es presentado como mediador entre Dios y los ángeles pecadores y también como compañero de viaje de los ángeles en una vuelta al mundo. El Documento arameo de Leví toma al personaje bíblico de Leví, bastante problemático, y lo exalta enormemente como sacerdote designado por Dios, antepasado de un sacerdocio y receptor de revelaciones.

El Apócrifo arameo del Génesis ofrece relatos de los primeros capítulos del Génesis hasta el cap. 15 (donde el manuscrito se interrumpe). El libro de los Jubileos se ciñe más a su base escrituraria, ya que vuelve a contar las historias desde Génesis 1 hasta Éxodo 24, todo lo cual fue revelado a Moisés en el monte Sinaí. Las empaqueta en su cronología teológicamente elocuente de cincuenta unidades de jubileo y hace hincapié en la alianza única y frecuentemente renovada entre Dios y el linaje de los elegidos, la importancia de separarse de las naciones, la necesidad de guardar correctamente el sábado y el significado de seguir el calendario correcto de 364 días en un año. El Rollo del Templo es una reescritura de las partes restantes del Pentateuco (a partir de Éxodo 24), mientras que el Pentateuco Reescrito se clasifica unas veces como Escritura y otras como Escritura Reescrita.

También dentro del ámbito de la interpretación de las Escrituras se encuentran los targums, traducciones e interpretaciones arameas de las Escrituras hebreas. Aunque los principales targums (Onqelos y Jonatán) datan de épocas muy posteriores, la presencia de traducciones al arameo de Job (4Q157; 11Q10) y, al parecer, del Levítico (4Q156) en Qumrán ilustran que este tipo de ejercicio tiene raíces antiguas.

Apocalipsis

Varias obras dan cuenta de experiencias reveladoras concedidas a líderes ejemplares; las revelaciones a ellos revelan información sobre el futuro y el mundo celestial. Entre los apocalipsis, quizá el más antiguo sea el Apocalipsis Enoquista de las Semanas (1 Enoc 93:1-10; 91:11-17), que divide toda la historia y los juicios futuros en diez «semanas» (largas unidades de tiempo). Otros ejemplos tempranos son las diversas revelaciones de Daniel 7-12, que «predicen» los ataques a los judíos y al judaísmo por parte de Antíoco IV como el clímax del mal y la angustia antes de la liberación del pueblo de Dios.

El Apocalipsis de los Animales (1 Enoc 83-90) puede proceder casi de la misma época. Repasa la historia bíblica, simbolizando a casi todos los personajes como diversas clases de animales, e imagina una nueva era tras los males finales causados por las naciones que gobiernan Israel y el juicio sobre los pecadores. Otras obras encajan en esta categoría: las Similitudes de Enoc (1 Enoc 37-71), el Testamento de Moisés, 4 Esdras y 2 Baruc. Las dos primeras pueden haber sido escritas en torno al cambio de era, mientras que las dos últimas ofrecen una reflexión apocalíptica sobre la destrucción de Jerusalén y el Templo. En algunos de los apocalipsis, un líder mesiánico desempeña un papel en el drama final (por ejemplo, Apocalipsis de los animales, Similitudes de Enoc, 4 Esdras, 2 Baruc).

En general se está de acuerdo en que no hubo un canon de las Escrituras hasta quizás el final del periodo del Segundo Templo, pero es evidente que hubo escritos antiguos que ejercieron una influencia considerable y que se reconocía que contenían las palabras de Dios. Esos libros habrían incluido desde el Génesis hasta el Deuteronomio y las obras proféticas y los Salmos y probablemente más, pero no es posible, dadas las pruebas de que disponemos, decidir exactamente qué libros se consideraban autorizados y por quién.

Obras poéticas y litúrgicas

Los Salmos incorporados al Salterio hebreo cumplieron diversas funciones en el culto del Templo y presumiblemente también en otros escenarios, pero estos 150 poemas difícilmente comprenden la totalidad de la escritura poética de la época. De nuevo, los textos de Qumrán han ofrecido abundantes ejemplos de tales composiciones. Las Hodayot o Himnos de Acción de Gracias son composiciones poéticas sectarias que celebran la grandeza de Dios y su bondad con aquellos a quienes ha elegido y otras enseñanzas del grupo (como la predestinación divina de los acontecimientos).

Otro conjunto de poemas ha sido etiquetado como Salmos no canónicos (4Q380-381). Entre los pergaminos también hay textos que contienen oraciones para determinadas ocasiones (oraciones diarias [4Q503] y festivas [4Q507-509]) y bendiciones para cada día (4Q504-506; véanse también los textos Berakhot o Bendiciones, 4Q286-290). Gran interés revisten los Cantos del sacrificio del sábado (4Q400-407; 11Q17), que describen el culto celestial de los trece primeros sábados del año y suponen una unidad entre el culto angélico ofrecido en el santuario celestial y el culto ofrecido por los humanos en la tierra. Poesía de naturaleza diferente se encuentra en los Salmos de Salomón, una obra del siglo I a.C. que, entre otros temas, habla amargamente de los gobernantes asmoneos y de Pompeyo, el general romano que tomó Jerusalén en el año 63 a.C. Los Salmos de Salomón 17 y 18 también ofrecen algunas afirmaciones importantes sobre un mesías davídico.

Se escribieron otros textos, pero el repaso anterior debería bastar para dar una idea de la gama de la literatura de Judea escrita en el periodo del judaísmo primitivo.

Puntos en común

Las pruebas conservadas muestran una riqueza y diversidad en el judaísmo de la época del Segundo Templo, una diversidad tan grande que algunos han recurrido al neologismo «judaísmos» para expresarla. Sin embargo, a pesar de la indudable diversidad presente en los textos, hay creencias y prácticas fundamentales que habrían sido aceptadas por prácticamente todos los judíos durante esos siglos y que justifican que se mantenga el sustantivo singular judaísmo.

Monoteísmo

Hubo algunos judíos que rechazaron esta doctrina, pero los datos, tanto judíos como extranjeros, indican que la creencia en un solo Dios era una característica definitoria del judaísmo. Los judíos confesaban que Dios era uno y que era el creador y sustentador de todo, y los no judíos reconocían el monoteísmo como un rasgo que diferenciaba a los judíos de la mayoría de los demás. En obediencia al segundo mandamiento, los judíos no hacían ninguna representación del Dios al que adoraban, y también en este aspecto eran distintivos. El Templo de Jerusalén era inusual porque no contenía ninguna representación visible de la deidad; se creía que estaba entronizado en el Arca de la Alianza entre los querubines, pero no había ningún objeto que lo representara.

Pacto

El Dios único había establecido un pacto con Abraham, el antepasado de los judíos y, más tarde, con sus descendientes, el pueblo de Israel. El pacto seguía siendo válido y vinculante; no sólo definía una relación entre YHWH y su pueblo, sino que también adoptaba la forma concreta de estipular el modo de vida que debían seguir los descendientes de Abraham para permanecer en comunión pactada con él. La forma más concreta de esa definición era la Ley de Moisés, que por tanto debía obedecerse e interpretarse a medida que surgían nuevas situaciones. Entre las leyes que regulaban el comportamiento pactado del pueblo judío, varias destacaban como especialmente importantes y conocidas por los no judíos: el culto anicónico al Dios único y el rechazo de todas las demás deidades e ídolos asociados a ellas, la observancia del sábado, la circuncisión, las leyes alimentarias, los festivales y la separación de los demás debido al peligro teológico de los matrimonios mixtos y la impureza.

La historia de la relación de alianza que se estableció entre Dios e Israel adquirió especial importancia como prueba de la elección y la guía divinas y como fuente de lecciones que aprender sobre las consecuencias de la obediencia o la desobediencia. La violación del pacto se consideraba la causa fundamental de catástrofes como la destrucción de Jerusalén y del Templo; los sabios podían aprender de tales casos y actuar en consecuencia. En medio del desastre, los judíos abrigaban esperanzas de una restauración de tiempos más grandiosos; una de esas esperanzas era la de un líder mesiánico del linaje de David.

Con la pérdida del centro -Jerusalén y el Templo- en el año 70 d.C. y la carnicería y las pérdidas en toda la tierra, terminó una era en la historia judía y comenzó una nueva. Por necesidad, el liderazgo de la nación cambió, sin ningún líder político judío ni ninguna clase de sacerdotes en posiciones influyentes, pero tan rico era el patrimonio del judaísmo que otros aspectos del mismo pasaron a primer plano al entrar en la era de los Tannaim y su obra. Ni siquiera la brutal represión romana de la revuelta de Bar Kokhba (132-135 E.C.), otro desastre para la tierra y su población, impidió que el pueblo judío sobreviviera, siguiera creyendo en el Dios único y se adhiriera a la alianza y al modo de vida que conllevaba

Libro recomendado

Esta obra es la guía preeminente del judaísmo temprano para cualquier persona que busque un texto conciso y accesible, pero al mismo tiempo completo, escrito por uno de los principales expertos en la materia.

✦ Ensayo extraído y traducido de:

James C. VanderKam, «Judaism in the Land of Israel», ed. John J. Collins y Daniel C. Harlow, The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010), 75–76.

✦ Bibliografía:

Ådna, Achim. 1999. Jerusalemer Tempel und Tempelmarkt im 1. Jahrhundert n. Chr. Wiesbaden: Harrassowitz.

Charlesworth, James H., ed. 1983–1985. The Old Testament Pseudepigrapha. 2 vols. Garden City, N.Y.: Doubleday.

Collins, John J. 1998. The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. 2d ed. Grand Rapids: Eerdmans.

Falk, Daniel K. 1998. Daily, Sabbath, and Festival Prayers in the Dead Sea Scrolls. Leiden: Brill.

Grabbe, Lester L. 1992. Judaism from Cyrus to Hadrian. 2 vols. Minneapolis: Fortress.

———. 2000. Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and Practice from the Exile to Yavneh. London: Routledge.

Hengel, Martin. 1974. Judaism and Hellenism.

James C. VanderKam, «Judaism in the Land of Israel», ed. John J. Collins y Daniel C. Harlow, The Eerdmans Dictionary of Early Judaism (Grand Rapids, MI; Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2010), 75. 2 vols. London: SCM.

Kugel, James L. 1998. Traditions of the Bible: A Guide to the Bible As It Was at the Start of the Common Era. Cambridge: Harvard University Press.

Levine, Lee I. 2002. Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period (538 B.C.E.–70 C.E.). Philadelphia: Jewish Publication Society.

Mantel, Hugo. 1961. Studies in the History of the Sanhedrin. Cambridge: Harvard University Press.

Mendels, Doron. 1987. The Land of Israel as a Political Concept in Hasmonean Literature. Tübingen: Mohr-Siebeck.

Murphy, Frederick J. 2002. Early Judaism: The Exile to the Time of Jesus. Peabody, Mass.: Hendrickson.

Nickelsburg, George W. E. 2005. Jewish Literature between the Bible and the Mishnah. 2d ed. Minneapolis: Fortress.

Rajak, Tessa. 2002. Josephus: The Historian and His Society. 2d ed. London: Duckworth.

Richardson, Peter. 1996. Herod: King of the Jews and Friend of the Romans. Columbia: University of South Carolina Press.

Rubenstein, Jeffrey L. 1995. The History of Sukkot in the Second Temple and Rabbinic Periods. Atlanta: Scholars Press.

Safrai, Shmuel. 1965. Pilgrimage at the Time of the Second Temple. Tel-Aviv: Am Hassefer (in Hebrew).

Sanders, E. P. 1992. Judaism: Practice and Belief 66 BCE–66 CE. London: SCM; Philadelphia: Trinity Press International.

Schiffman, Lawrence H. 1991. From Text to Tradition: A History of Judaism in Second Temple and Rabbinic Times. New York: KTAV.

———. 1998. Texts and Traditions: A Source Reader for the Study of Second Temple and Rabbinic Judaism. New York: KTAV.

Schürer, Emil. 1973–1987. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. Rev. and ed. G. Vermes, F. Millar, and M. Goodman. 3 vols. Edinburgh: Clark.

Segal, Judah Benzion. 1963. The Hebrew Passover from the Earliest Times to A.D. 70. Oxford: Oxford University Press.

Sievers, Joseph. 1990. The Hasmoneans and Their Supporters: From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I. Atlanta: Scholars Press.

Stone, Michal, ed. 1984. Jewish Writings of the Second Temple Period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus. Assen: Van Gorcum; Philadelphia: Fortress.

Ulfgard, Håkan. 1998. The Story of Sukkot: The Setting, Shaping, and Sequel of the Biblical Feast of Tabernacles. Tübingen: Mohr-Siebeck.

VanderKam, James C. 2001. An Introduction to Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans.

———. 2004. From Joshua to Caiaphas: High Priests after the Exile. Minneapolis: Fortress.

VanderKam, James C., and Peter W. Flint. 2002. The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity. San Francisco: HarperSanFrancisco.