Es justo decir que la creación de un orden político cristiano nunca fue el propósito de la Iglesia. El orden político que se convirtió en la Cristiandad fue simplemente el resultado del éxito de la misión de la Iglesia de proclamar el reino de Dios. La cristiandad apareció porque los gobernantes convertidos querían colocar su reino bajo el reinado de Cristo1.

A la muerte de Constantino, el Imperio Romano se había convertido en una «mancomunidad cristiana universal que abarcaba a armenios, iberos, árabes y aksumitas» y que se conservaría hasta bien entrada la historia bizantina2.

El éxito de la proclamación de la Iglesia, desde Palestina hasta el monte Palatino, desde Britania hasta Bizancio, cambió el Imperio Romano para mejor. Pero el producto resultante, la cristiandad, distaba mucho de ser perfecto. La cristiandad no hizo del mundo el reino de los cielos. A menudo fue lo contrario: fabricó un infierno despiadado para muchos marginados. Obispos y príncipes se enriquecieron y engordaron a costa del sufrimiento ajeno. Esta es la tensión con la que debemos luchar en la historia de la Iglesia y en la historia de la civilización occidental3.

La cristiandad, a pesar de todo el cultivo de las virtudes cristianas, a pesar de toda la reivindicación de la presencia efervescente del espíritu, a pesar de todos los avances en las libertades humanas desde la Carta Magna hasta la Declaración de Derechos, seguía estando manchada por la capacidad humana para el mal.

Es indudablemente cierto que la civilización cristiana a menudo no era ni cristiana ni civil. A veces, parecía como si el reino de los cielos siguiera estando en los cielos y no en la tierra. El resultado de esta connivencia histórica entre la Iglesia y el imperio nos obliga a asumir los pecados del pasado imperial.

¿Debería el gobierno estadounidense pagar indemnizaciones a los descendientes de los esclavos afroamericanos cuyos antepasados fueron privados de los ingresos de su trabajo? ¿Y un tratado entre el gobierno australiano y los aborígenes nativos y los isleños del Estrecho de Torres? ¿Debería el Reino Unido devolver la Piedra Rosetta a Egipto, los Bronces de Benín a Nigeria y el diamante Koh-i-Noor a la India?

El debate sobre el imperio se ha politizado notoriamente, incluso en el mundo académico. Algunos hablan del imperio como si fuera un obcecado espíritu demoníaco que aún acecha en las plazas de los mercados y encuentra su encarnación en las numerosas estatuas y calles que llevan el nombre de colonizadores imperiales como Clive de la India o el presidente James Polk.

En la mente de algunos activistas, grandes naciones como el Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos deben ser ritualmente exorcizadas del imperium para limpiar las conciencias de los vivos de los pecados del pasado imperial. Otros desean considerar los antiguos imperios de Gran Bretaña y Europa como moralmente complejos pero no del todo malévolos.

¿Tuvo alguna ventaja el imperio, incluso para los colonizados? ¿Debemos recordar también los males de los imperios árabe, mongol, otomano, inca, ashanti y japonés?

Existe un debate bastante vigoroso sobre cómo reconocemos el pasado, nos reconciliamos en el presente y construimos el futuro a la luz de esta historia imperial a menudo oscura4.

Todo esto se remonta a Constantino. Fue Constantino quien puso fin a la persecución de los cristianos, quien concedió privilegios y dones a las iglesias e incluso quien presidió el concilio ecuménico de Nicea en el año 325 d.C. La autenticidad de la fe de Constantino ha sido objeto de un intenso debate. Algunos suponen que el afecto de Constantino por el cristianismo era menos una cuestión de revelación que de realpolitik: veía en el cristianismo una herramienta útil para controlar el imperio. La realidad es probablemente más compleja. Lo más probable es que Constantino sintiera cierta devoción por un Dios en general y por Cristo en particular. Pero Constantino quizá admiraba al Dios cristiano porque veía en este Dios un espejo de sí mismo: un señor del mundo sin rival y supremo.

Por consiguiente, debemos tener cuidado a la hora de valorizar en exceso la civilización occidental y de ensalzar con demasiado entusiasmo la democracia liberal en nombre del triunfalismo cristiano.

Las riquezas de Occidente se adquirieron mediante la explotación de las colonias africanas y asiáticas. La insaciable sed de riqueza se tradujo en el comercio de esclavos y opio. Puritanos ingleses como George Whitefield podían cera elocuentemente sobre la magnífica gracia de Dios una mañana, y luego por la tarde instar al público a que era su deber divino subyugar y civilizar al «negro» africano.

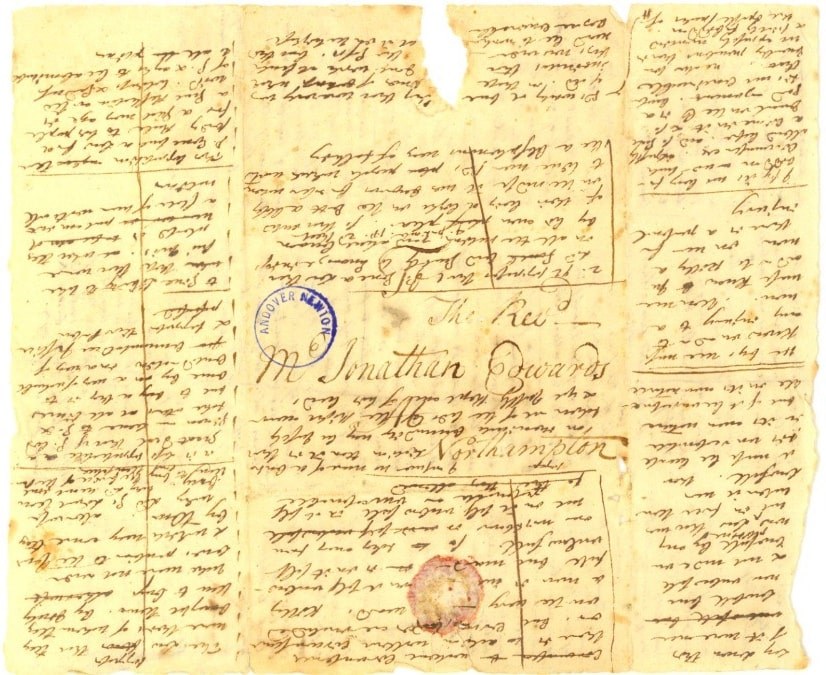

Jonathan Edwards fue un predicador de la escandalosa gracia de Dios en el Gran Despertar de Estados Unidos, un incansable defensor de la educación de los indígenas americanos, y sin embargo una vez escribió un sermón en el reverso de un recibo por la compra de un esclavo. Es difícil explicar a los jóvenes de hoy en día lo que hizo la Compañía Británica de las Indias Orientales en la India. Fue el equivalente a que Amazon.com levantara un ejército, invadiera Nueva Zelanda, gravara a la población hasta la pobreza, esclavizara a la gente para la producción textil y luego convirtiera el país en un narcoestado para fabricar heroína para Sudamérica.

Occidente fue responsable de las Cruzadas, las guerras de religión, las revueltas campesinas, las prisiones de deudores, las persecuciones a los judíos, las revoluciones violentas en Francia y Rusia, las dos guerras mundiales, las expoliaciones de tierras y los desplomes bursátiles. El cristianismo ha sancionado a menudo la codicia, la conquista, la esclavitud, la explotación y la «otredad» de los pueblos oprimidos.

Incluso nuestras democracias liberales, construidas sobre nociones de libertad, igualdad y Estado de derecho, difícilmente son los dechados de virtud que nos gusta pensar que son. Muchas democracias liberales aún pueden multiplicar las injusticias con el racismo, la pobreza, la desigualdad y la imprudencia ecológica. La capacidad de las corporaciones -las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas, el lobby de la energía, los cárteles del juego- para comprar políticos e influir en la legislación plantea la cuestión de si las naciones occidentales están gobernadas por el pueblo o por una plutocracia de directores ejecutivos. Algunos argumentarían que la democracia liberal depende de las continuas guerras para crear enemigos públicos que unifiquen a una población diversificada y justifiquen los enormes presupuestos de defensa que apuntalan el complejo militar-industrial5.

Los recientes intentos de liberar lugares como Irak y Afganistán de un régimen dictatorial en nombre de la difusión de la democracia sólo consiguieron desatar el caos sectario sobre el que los líderes fuertemente armados habían mantenido un férreo control. Además, en muchas naciones occidentales, el «cristianismo» ha sido el sustento religioso del nacionalismo blanco. O bien, las iglesias de las democracias liberales se han enriquecido hasta el punto de ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Peor aún, ¿qué testimonio tiene ahora la Iglesia cuando se ha revelado que ha albergado a depredadores sexuales en sus filas y se ha negado a denunciarlos, algo que ha ocurrido al menos con los católicos, los anglicanos y los bautistas del sur?

Incluso reconociendo los pecados del pasado, hay argumentos a favor de los logros de la cristiandad y de la civilización occidental6. Sean cuales sean sus fallos, que obviamente son muchos, la cristiandad nos dio escuelas, academias, universidades, hospitales, la Ilustración, el auge de la ciencia y las nociones de derechos humanos universales, cosas que son imposibles sin que el cristianismo estuviera imbricado en el ADN moral e intelectual de Occidente. El cristianismo es la razón por la que se acabaron los juegos de gladiadores y se cerraron los mercados de esclavos. La cristiandad del Papa era preferible al paganismo del César. La civilización occidental sigue siendo preferible al comunismo y a un califato7.

Sin embargo, dentro de Occidente existe una tensión. Muchos suponían que los cristianos de Occidente estaban construyendo Jerusalén en la tierra. Aunque brillaban algunos fragmentos de luz celestial, en otras ocasiones la construcción parecía más bien una catedral de la depravación humana. La cristiandad parecía a menudo una ciudad de perdición más que la ciudad de Dios. Es triste decirlo, pero con pocas excepciones, fue el imperio y no la evangelización lo que hizo del cristianismo una religión global.

¿Consideramos la asociación de la Iglesia con el imperio como un matrimonio de conveniencia providencial o como un acto de adulterio espiritual? ¿Venció Cristo al César o simplemente convertimos a Cristo en César?

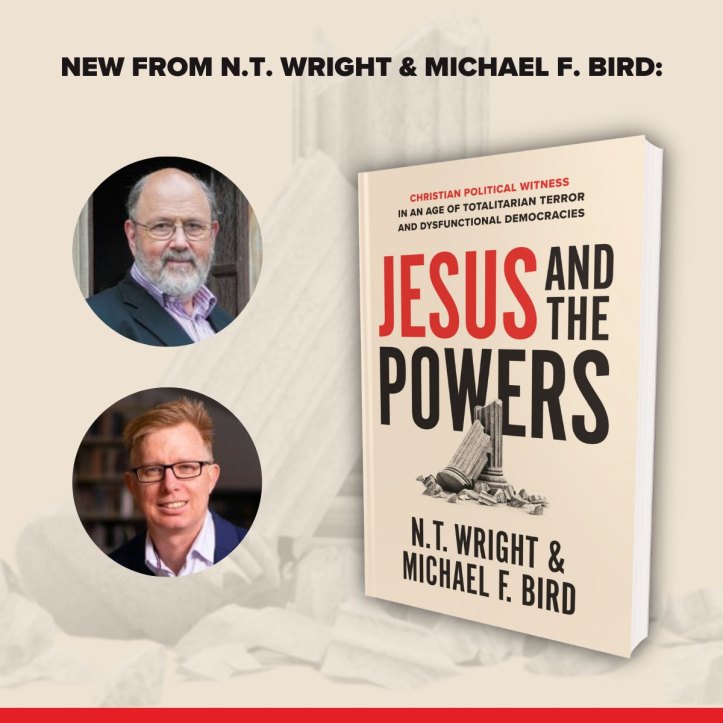

—N.T. Wright & Michael F. Bird. Jesus and the Powers: Christian Political Witness in an Age of Totalitarian Terror and Dysfunctional Democracies.

- Oliver O’Donovan, The Desire of the Nations: Rediscovering the roots of political theology (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 195; James K. A. Smith, Awaiting the King: Reforming public theology (Grand Rapids, MI: Baker, 2017), p. 162. ↩︎

- Elizabeth Key Fowden, ‘Constantine and the Peoples of the Eastern Frontier’, in The Cambridge Companion to the Age of Constantine, ed. Noel Lenski (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 392. ↩︎

- Véase John Dickson, Bullies and Saints: An honest look at the good and evil of Christian history (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2021). ↩︎

- Véase John Dickson, Matones y santos: Una mirada honesta al bien y al mal de la historia cristiana (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2021). ↩︎

- Stanley Hauerwas and William H. Willimon, Resident Aliens: Life in the Christian colony (Nashville, TN: Abingdon, 1989), pp. 35–6. ↩︎

- Para evaluaciones contrastadas de la revolución constantiniana que condujo a la cristiandad, véase Stanley Hauerwas, ¿Después de la cristiandad? Cómo debe comportarse la Iglesia si la libertad, la justicia y una nación cristiana son malas ideas (Nashville, TN: Abingdon, 2011); y Peter Leithart, Defendiendo a Constantino: El crepúsculo de un imperio y el amanecer de la cristiandad (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2010). ↩︎

- Sobre lo cual, véase Konstantin Kisin, An Immigrant’s Love Letter to the West (Londres: Constable, 2022). ↩︎